【研究意义】土地利用结构指一定区域内各类用地的数量结构和空间格局,其变化过程在时序上呈现非线性,具有不规则、复杂性特征,但基于长时间序列短时间间隔的土地利用类型变化特征研究较少,应加强阶段变化的新规律及机制异同的对比研究[1],动态监测社会经济发展差异下土地利用结构的响应,可全面诠释人类社会活动与土地利用的关系[2-4]。

【前人研究进展】针对土地利用结构研究主要集中在动态变化分析、布局优化、未来情景预测、效益评价、土地利用变化影响因素或驱动力分析,以及土地利用结构与产业结构、生态服务价值、社会经济等相关分析等方面,其中对土地利用结构变化与驱动力的分析,侧重对研究区驱动力整体和宏观的分析[5-9]。研究者通过对我国土地利用政策回顾,指出1980年代乡镇企业高速发展、一系列加速城镇化的举措,出现占用耕地,耕地资源规模不断下降的现象。1990年代工业园区开发与住房分配货币化“双轮”驱动,房地产热与开发区热开始浮现,我国又出现第二次建设用地增长热潮[10],城镇化过程中社会经济演变造就了阶段性、复杂的土地利用形态与格局[2]。【本研究切入点】土地利用结构显性特征转型主要包括土地类型变化、地类间数量变化[3],采用结构多样性、集中度分析可从类型与数量刻画土地利用结构变化,弥补均匀时序间隔忽视阶段结构共性的不足[12-13],以此划分结构变化节点,使研究时段具有结构共性。省域尺度土地利用转型研究多集中于对宏观信息揭示,如地类组合、类型转化、结构特征、生态状况等,网格化较大行政区土地利用斑块可有效挖掘遥感LUCC的信息,更客观、精确刻画土地利用及转型的空间特征[11-12]。

【拟解决的关键问题】本研究以城市化速度位于全国前列的广东省为例,探讨广东省近35年内土地利用结构演变以及阶段性新特征,探究主要社会经济驱动机制,细化土地利用变化规律;并尝试进行城乡转型背景下土地动态监测、机制解析与效应评估以及合理管控等研究内容的框架讨论。研究成果有利于诠释城乡转型背景下人类活动与土地利用的耦合关系,为新型城镇化建设中土地资源科学管控提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

广东省位于中国大陆南部(20°09′~25°31′N,109°41′~117°17′E),全省陆地面积约17.83万km2,下辖21个地级市,属低纬度热带亚热带区域,年平均气温22.3℃,年平均降水量1 300~2 500 mm。2018年末,全省常住人口1.12亿人,人口密度627人/km2,远高于全国人口密度145人/km2;地区生产总值9.73万亿元,已连续30年居全国第一位,足以可见广东省经济水平高,人多地少、人地矛盾突出。

1.2 数据来源

研究所需土地利用矢量数据(1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015年)由中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/Default.aspx)提供,该数据以美国陆地卫星Landsat遥感影像数据作为信息源,通过人工目视解译获取;辅助图件为最新的2015年广东省市域行政区划图;根据《广东省统计年鉴(1980-2017年)》整理出广东省各市社会经济驱动力因子数据。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用结构多样性和集中度分析 从多样性和集中度两个方面,分别探讨土地利用结构的复杂性和配置的均匀程度。其中,多样性指数用于探测系统结构的丰富程度以及结构复杂程度;相对而言,集中度则揭示主要土地利用类型对整个研究区的控制程度[13-14]。由于单一指数应用的局限性,为充分地分析研究区土地利用结构复杂程度和集中程度,分别选取Shannon多样性指数(SHDI)、吉布斯·马丁多样化指数(GMi)、优势度(Di)和均匀度(Ei)4个指数[14]。各指数计算公式为:

(1)Shannon多样性指数

式中,Pi为第i种土地利用类型的面积占研究区总面积的比例,n为土地利用类型数(本研究n=7)。SHDI≥ 0,其值越大,说明土地类型数量越多,或者各类型土地利用的面积相差越小,土地利用数量配置趋于均衡。

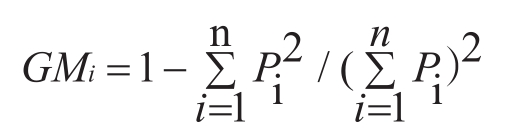

(2)吉布斯·马丁多样化指数

式中,0<GMi<1,其值越大,表明土地利用结构越复杂;反之,GMi值越小,则土地利用结构越简单;若GMi为0或1,即意味着研究区只一种地类或各种地类的面积均相等。

(3)优势度指数

式中,Pi为第i种土地利用类型的面积比例。

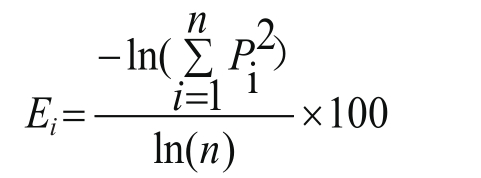

(4)均匀度指数

式中,Ei表征各类土地利用类型的分配均匀程度,其值越大,表明研究区土地利用类型分布越均匀。

1.3.2 土地利用类型转换及强度分析 (1)土地利用转移矩阵。土地利用转移矩阵是研究土地利用类型间相互转化的数量、方向定量研究的主要方法,全面显示区域土地利用变化的细节特征[3]。数学表达式为:

式中,S为土地利用转移矩阵;n为土地利用类型数。

(2)土地利用综合动态度。土地利用综合动态度用于表达研究区一定时间范围内土地利用类型变化的速度[3],其计算公式为:

式中,Ks为研究期内土地利用综合动态度,即土地利用类型面积年综合变化情况;uai、ubi分别为研究初期、末期某土地利用类型面积;n为土地利用类型数;T为研究时段长,本研究以年作为度量单位。

网格化土地利用动态度可有效挖掘基于遥感LUCC的信息,更客观、精确刻画土地利用及转型的空间特征,将网格大小设为10 km×10 km[12],共划分为2044个均匀网格,利用ArcGIS软件计算网格动态度。反距离空间插值适用于样点均匀分布、密集程度足以反映局部差异的样点数据集,可利用反距离空间插值将网格综合动态度数据面状化[15]。

1.3.3 主成分分析法 随着社会经济快速发展,追求比较经济福利成为土地利用变化的重要驱动力[16-17]。自我国改革开放以来,人类活动对土地利用变化的驱动力已远远超过自然因素[18]。因此,基于社会经济导向的土地利用变化驱动分析,有利于宏观配置区域有限的土地资源。

主成分分析属于因子分析方法的一种,是用少数几个(较少几个因子)反映原始资料的大部分信息的统计学方法[19]。主成分分析法包括以下几个步骤:首先,初步选定变量,检验是否所有指标变量都适合进行因子分析,最后构建主成分分析的指标体系;其次,将所有指标的若干组变量进行线性变量,转换成另一组因子变量;然后,利用旋转提高因子的解释能力;最后,计算因子得分,或几个因子的综合得分。

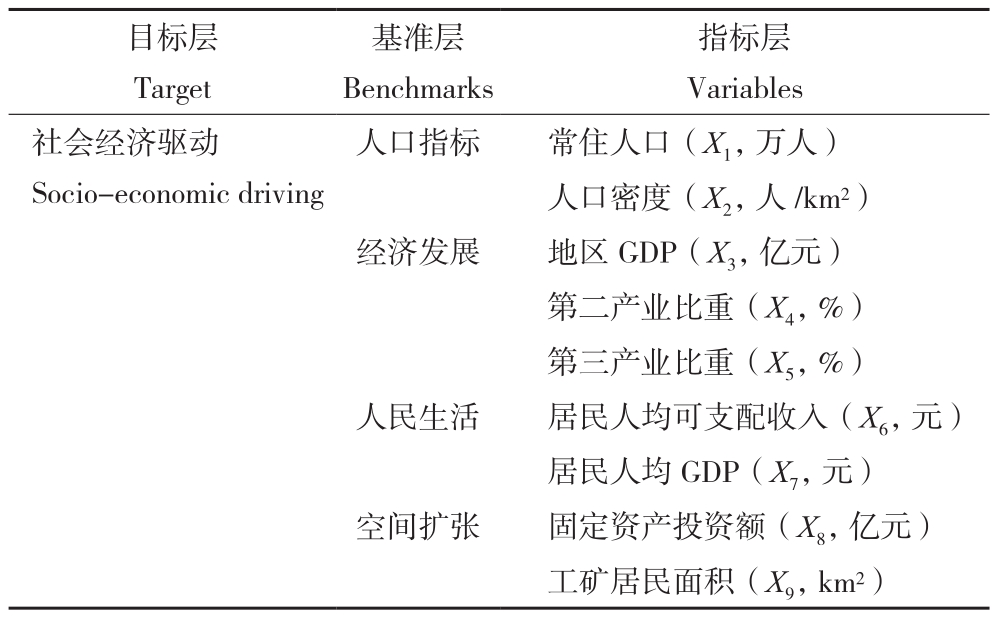

本研究基于社会经济导向的土地利用变化驱动因子分析,在SPSS软件平台,利用主成分模型构造因子变量,借用文献对社会经济因素内涵的界定[20],从人口、经济发展、人民生活和空间扩张等4个方面,选取9个指标,主成分分析的指标体系见表1。

表1 广东省土地利用变化驱动力指标体系

Table 1 Driving force index system of land-use change in Guangdong Province

目标层Target基准层Benchmarks指标层Variables社会经济驱动Socio-economic driving人口指标 常住人口(X1,万人)人口密度(X2,人/km2)经济发展 地区GDP(X3,亿元)第二产业比重(X4,%)第三产业比重(X5,%)人民生活 居民人均可支配收入(X6,元)居民人均GDP(X7,元)空间扩张 固定资产投资额(X8,亿元)工矿居民面积(X9,km2)

2 结果与分析

2.1 土地利用数量结构及变化特征

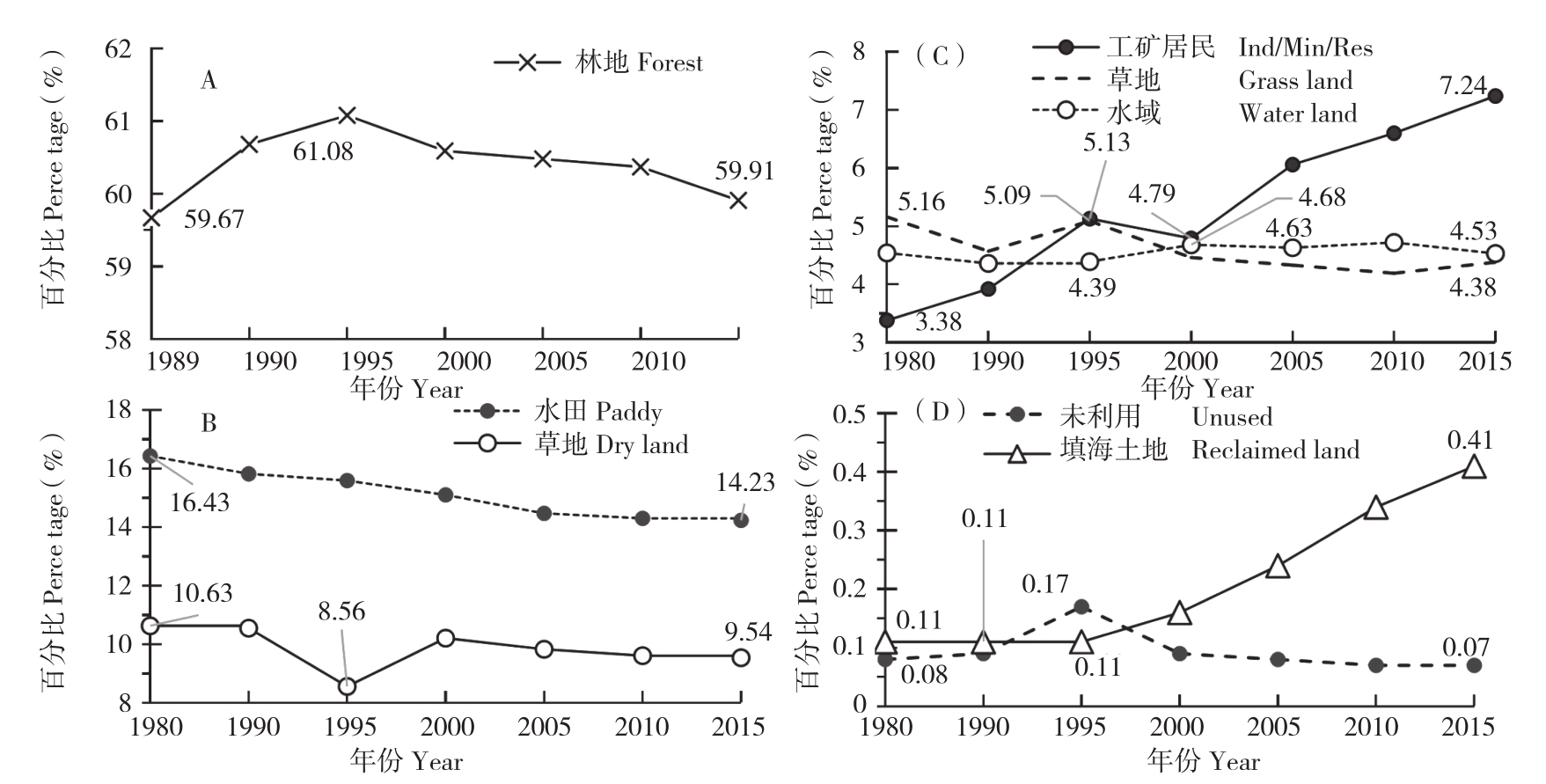

研究区1980—2015年各土地利用类型面积及比例统计见图1,可以看出近35年来广东省土地利用类型变化特征如下:

图1 1980—2015年广东省各类土地利用类型的面积比例变化曲线

Fig.1 Area-ratio variation curve of various land use types in Guangdong Proviince from 1980 to 2015

Ind/Min/Res代表工业和矿业用地(industrial and mining land)、居民区(residential area).

Ind/Min/Res represent industrial land, mining land and residential area

2.1.1 土地利用数量结构 林地是广东省陆域占绝对优势的土地利用类型,占总陆地面积的59.67%~61.08%;其次,水田和旱地面积占比分别14.23%~16.43%和8.56%~10.63%;工矿居民、水域和草地三类土地利用类型的面积占比都在10%以内(3.38%~7.24%);未利用土地面积比例为0.07%~0.17%;研究区有0.11%~0.41%比例的填海土地。

2.1.2 土地利用数量结构变化 面积总体持续增加的是工矿用地和填海土地,说明城市呈扩张之势,并一定程度侵占海域资源;比较特殊的是2000年,工矿用地面积减少,曲线出现一个“V”型谷(4.79%);除1980—1990年,其余各年份基本都有填海造地,表现为1995—2015年,填海土地面积持续增加(0.11%~0.41%)。

水田、旱地和草地面积保持持续下降的趋势,其中水田减少面积最显著,占比达2.2%;旱地至1995年减少最大,曲线出现大的“V”型谷(8.56%);在同一时间节点,草地曲线出现较大的倒“V”型峰(5.09%)。林地、未利用地呈先增后减的变化特征,曲线变化的拐点在1995年。除1995年,未利用土地面积占比为0.17%,其余年份里,其面积比例基本都在0.07%~0.08%。

2.2 土地利用数量配置及变化特征

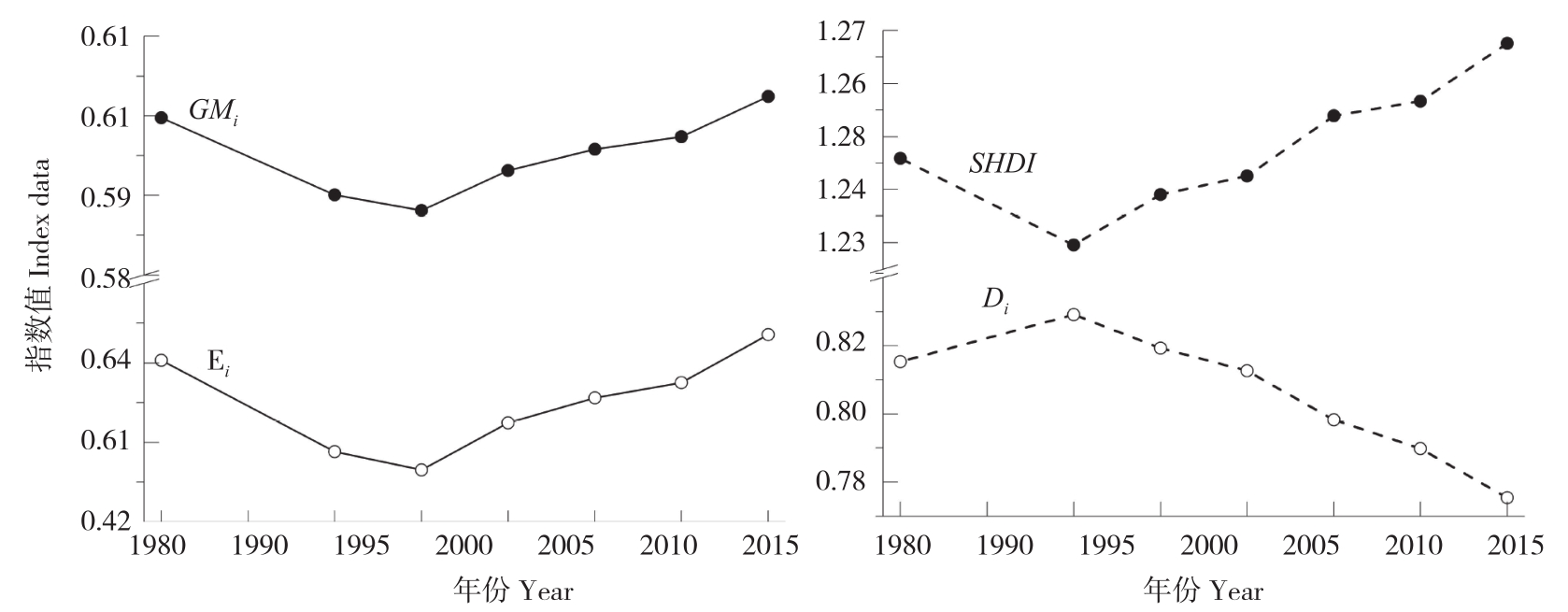

为进一步研究土地利用数量配置变化特征,分别选用土地利用多样性(GMi)、Shannon多样性指数(SHDI)、均匀度(Ei)和优势度(Di)共4个指数,将指数值绘制成曲线图2。

从研究的始末端看,GMi、Ei和SHDI值都增加,Di值减少,说明广东省的土地利用数量配置呈多样性增大、均匀度和稳定性提高、优势度减小的特征。尽管如此,从各时间节点的变化来看,土地利用数量结构与配置情况则呈现分段变化的特征。

图2 广东省土地利用数量配置变化特征

Fig.2 Characteristics of land use quantitative allocation change in Guangdong Province

GMi: 土地利用多样性指数,SHDI: Shannon多样性指数,Ei: 土地利用均匀度,Di:土地利用优势度

GMi: Gibbs-Martin diversity index, SHDI:Shannon diversity index, Ei: Land use evenness, Di: Land use dominance

GMi和Ei两指数曲线均呈现左偏“U”型变化,即先减(1980—1995年)后增(1995—2015年),说明广东省各土地利用面积的分配曾一度呈现非均匀化程度增加、配置简化和稳定性低的趋势,以1995年为节点,之后则呈现分配更均匀、结构更复杂和稳定性更高的趋势。

优势度曲线(Di)以1990年为拐点,呈现左偏的倒“V”型,表现为前一段时间(1980—1990年)内,土地利用配置的优势度增加,之后(1990—2015年)则减少。与之对应,Shannon多样性指数(SHDI)、多样性指数(GMi)类似正“V”型变化,发生变化的时间节点分别是1990、1995年。

综上可知,土地利用数量结构与配置情况呈现分段变化的特征,时间节点分别为1990、1995和2000年,为此后文分别探讨几个不同时段内土地利用变化特征。

2.3 分时段的土地利用转移关系

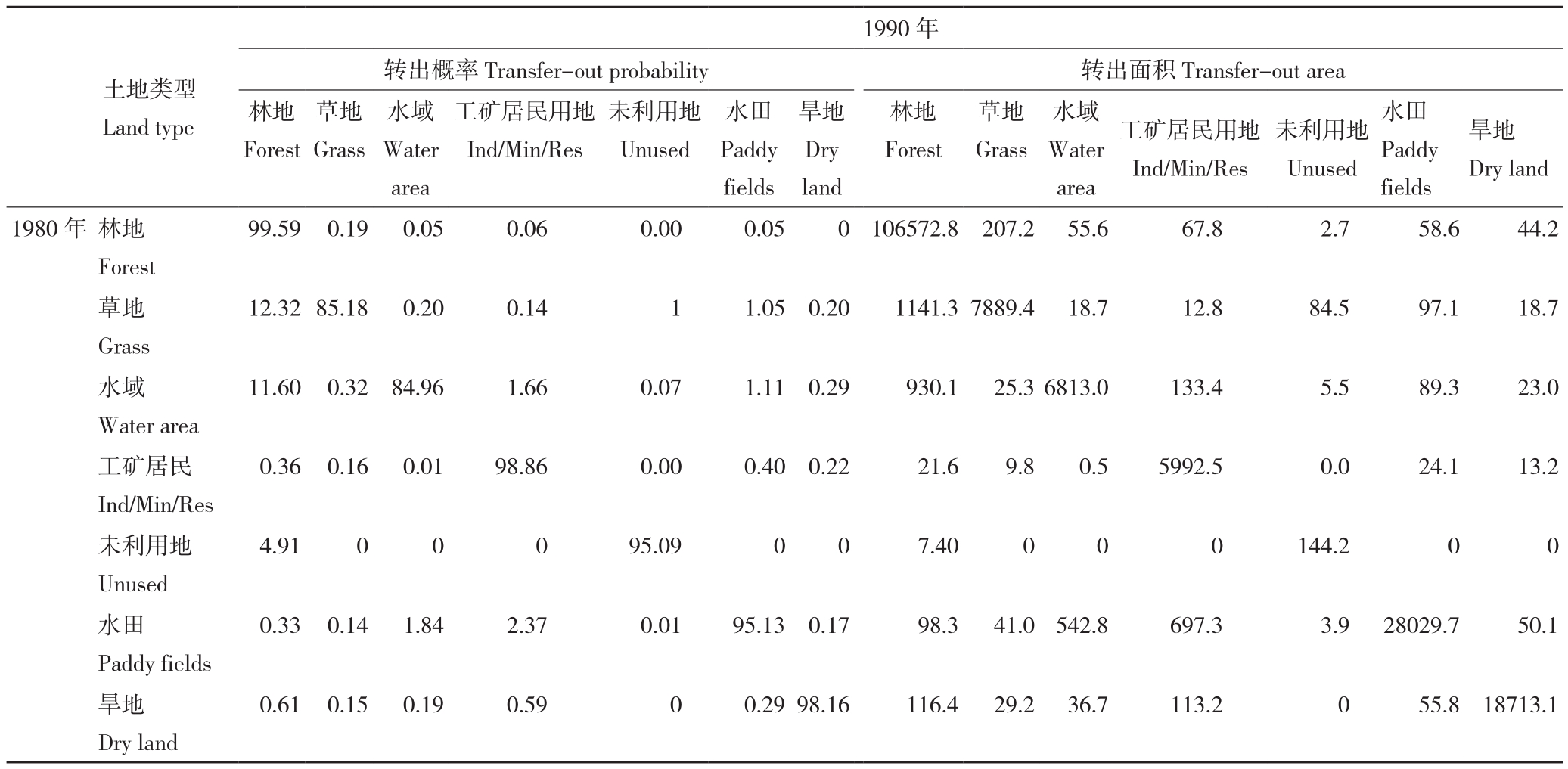

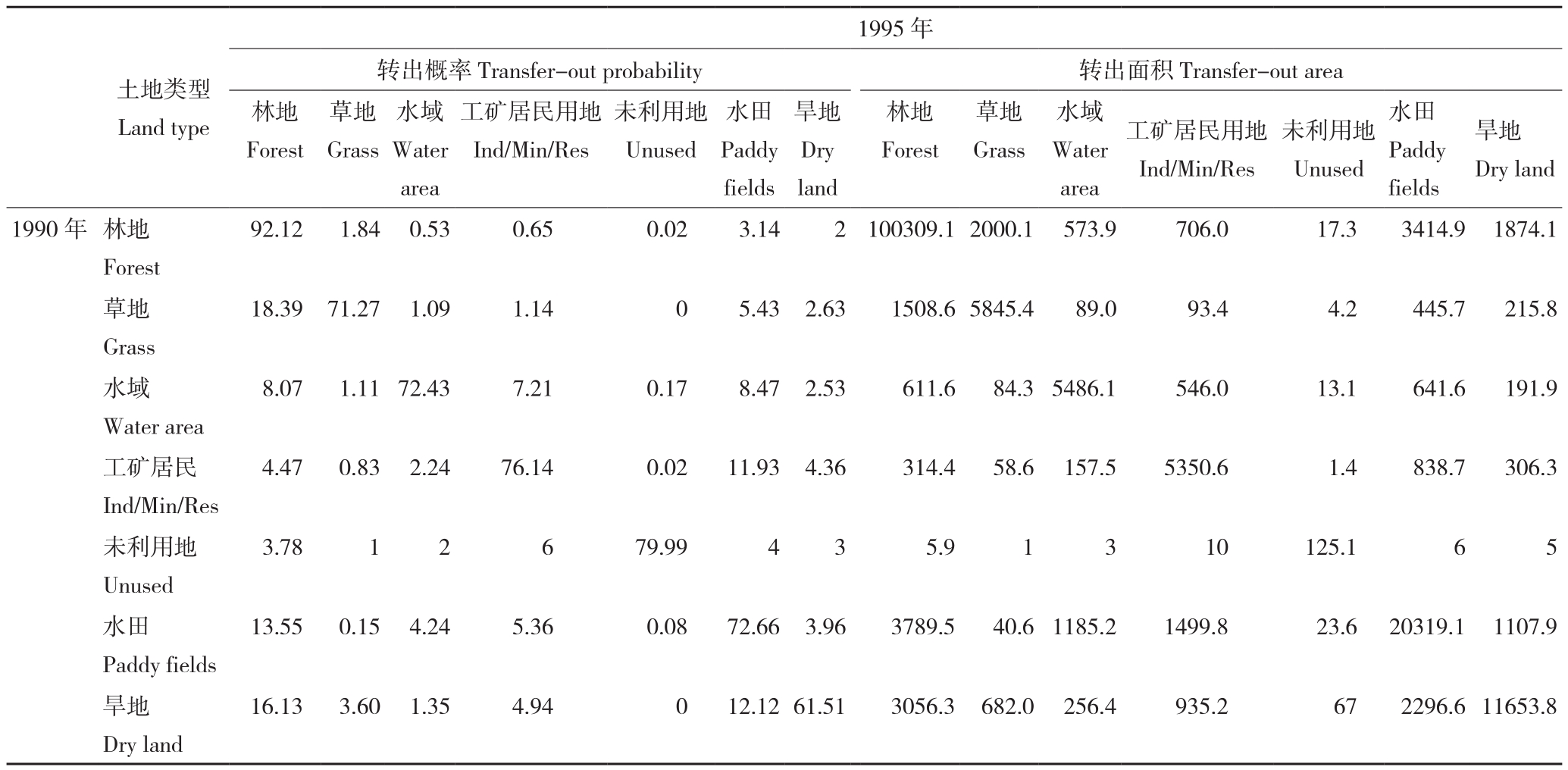

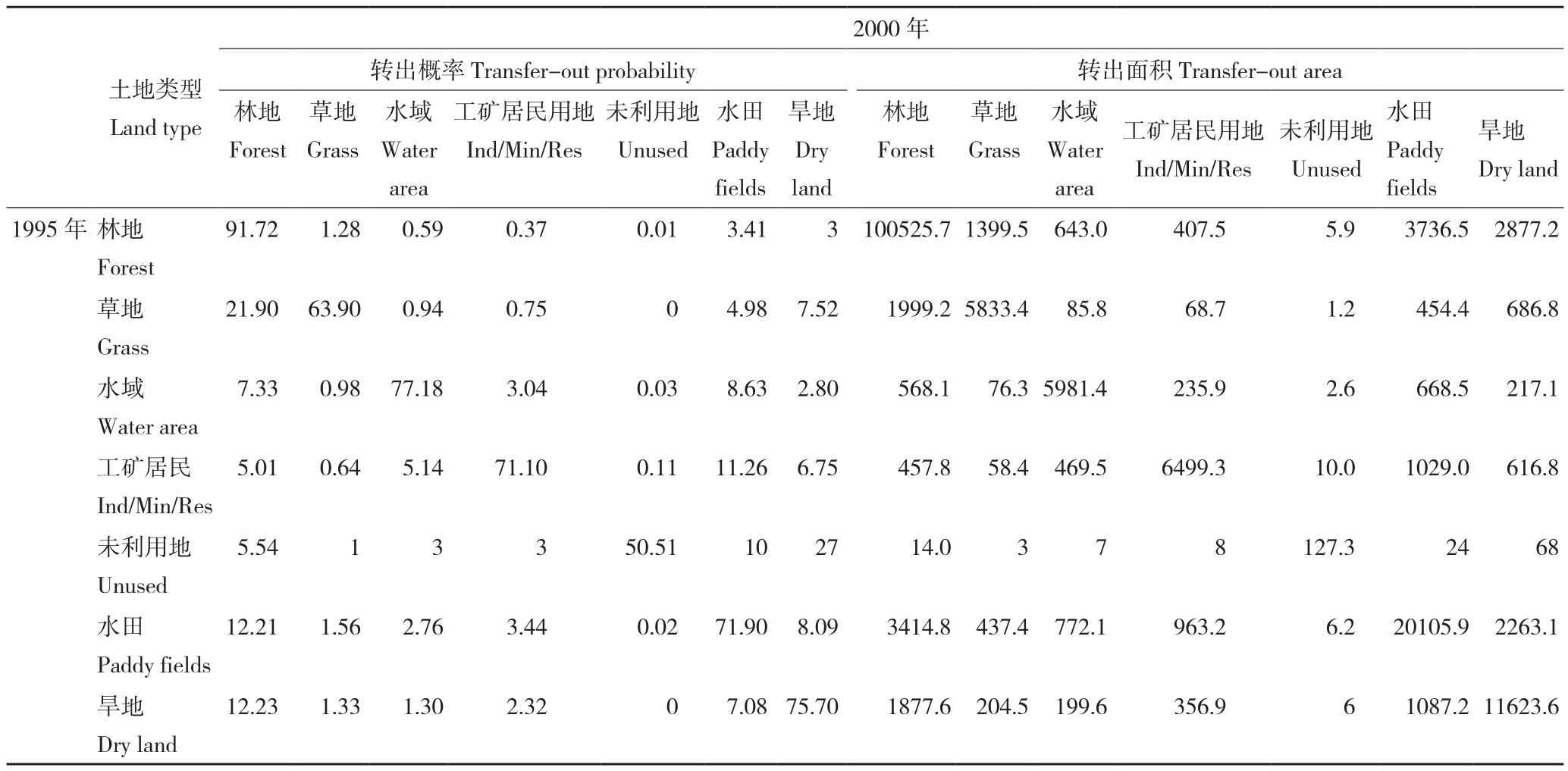

基于上述研究,分1980—1990、1990—1995、1995—2000和2000—2015时段,以每一时段的起始时间为基准,分别计算土地利用面积转出的概率矩阵(表2~表5)。各阶段土地利用变化的主要特点如下:

(1)1980—1990年。草地和水域变化较明显(表2),分别只有85.18%、84.96%的土地保留为原来地类,其中有12.32%的草地转移为林地,呈现出向优势土地利用类型转变的特征,使得林地面积增加(图1A),土地利用结构的优势度增大(图2B);其次,分别有95.09%、95.13%的未利用地和水田保留为原来地类,并有2.37%的水田转出为工矿居民用地,1.84%转出为水域。此阶段,从比例来看,林地、工矿居民用地和旱地转出为其他类型土地的比例不高,但是从面积来看,工矿居民用地仍然侵占各种土地利用类型,总面积达1 024.6 km2,只有未利用地除外,按照林地、草地、水域、水田和旱地的顺序,占用的土地面积分别为207.2、97.1、133.4、697.3、113.2 km2。

(2)1990—1995年,明显的阶段特征是各土地利用类型都有较大比例的土地转移为其他地类(表3),除林地保留92.1·2%外,其余地类保留比例都小于80%,如未利用地、工矿居民用地、水田、水域和草地保留原来地类的面积比分别为79.99%、76.14%、72.66%、72.43% 和 71.27%;旱地的保留比例最小,仅61.51%。从转移地类来源看,增加的工矿居民用地主要来源于水田、旱地、林地、水域和草地,面积分别为1 499.8、935.2、706.0、546.0、93.4 km2;转入的未利用土地只有10 km2。

(3)1995—2000年,各土地利用类型都有较大比例的土地转移为其他地类,这一特点与前一时段的特点相似(表4)。但是,未利用地、草地、工矿居民用地、水田、旱地和水域的转移力度加大,保留原有地类的面积比例低,分别 为 50.51%、63.90%、71.10%、71.90%、75.70% 和77.18%;林地保留的面积也从上一阶段的92.12%降至91.72%。而从转入的面积来看,转为工矿居民用地最多的仍然是水田,其次是林地、旱地,面积依次为963.2、407.5、356.9 km2,各地类转出为其他土地利用类型的面积明显较前一时段少。

表2 1980—1990年广东省土地利用面积转出概率矩阵

Table 2 Land use area transfer probability matrix of Guangdong Province(1980-1990)

注:Ind/Min/Res代表工业和矿业用地(industrial and mining land)、居民区(residential area)。

Note: Ind/Min/Res represent industrial land, mining land and residential area.

土地类型Land type 1990年转出概率Transfer-out probability 转出面积Transfer-out area林地Forest草地Grass水域Water area工矿居民用地Ind/Min/Res未利用地Unused水田Paddy fields旱地Dry land林地Forest草地Grass水域Water area工矿居民用地Ind/Min/Res未利用地Unused水田Paddy fields旱地Dry land 1980年 林地Forest 99.59 0.19 0.05 0.06 0.00 0.05 0 106572.8 207.2 55.6 67.8 2.7 58.6 44.2 12.32 85.18 0.20 0.14 1 1.05 0.20 1141.3 7889.4 18.7 12.8 84.5 97.1 18.7 11.60 0.32 84.96 1.66 0.07 1.11 0.29 930.1 25.3 6813.0 133.4 5.5 89.3 23.0 a 0.36 0.16 0.01 98.86 0.00 0.40 0.22 21.6 9.8 0.5 5992.5 0.0 24.1 13.2 es 4.91 0 0 0 95.09 0 0 7.40 0 0 0 144.2 0 0 0.33 0.14 1.84 2.37 0.01 95.13 0.17 98.3 41.0 542.8 697.3 3.9 28029.7 50.1 ds 0.61 0.15 0.19 0.59 0 0.29 98.16 116.4 29.2 36.7 113.2 0 55.8 18713.1草地Grass水域Water are工矿居民Ind/Min/R未利用地Unused水田Paddy fiel旱地Dry land

表3 1990—1995年广东省土地利用面积转出概率矩阵

Table 3 Land use area transfer probability matrix of Guangdong Province(1990—1995)

注:Ind/Min/Res代表工业和矿业用地(industrial and mining land)、居民区(residential area).

Note: Ind/Min/Res represent industrial land, mining land and residential area.

?

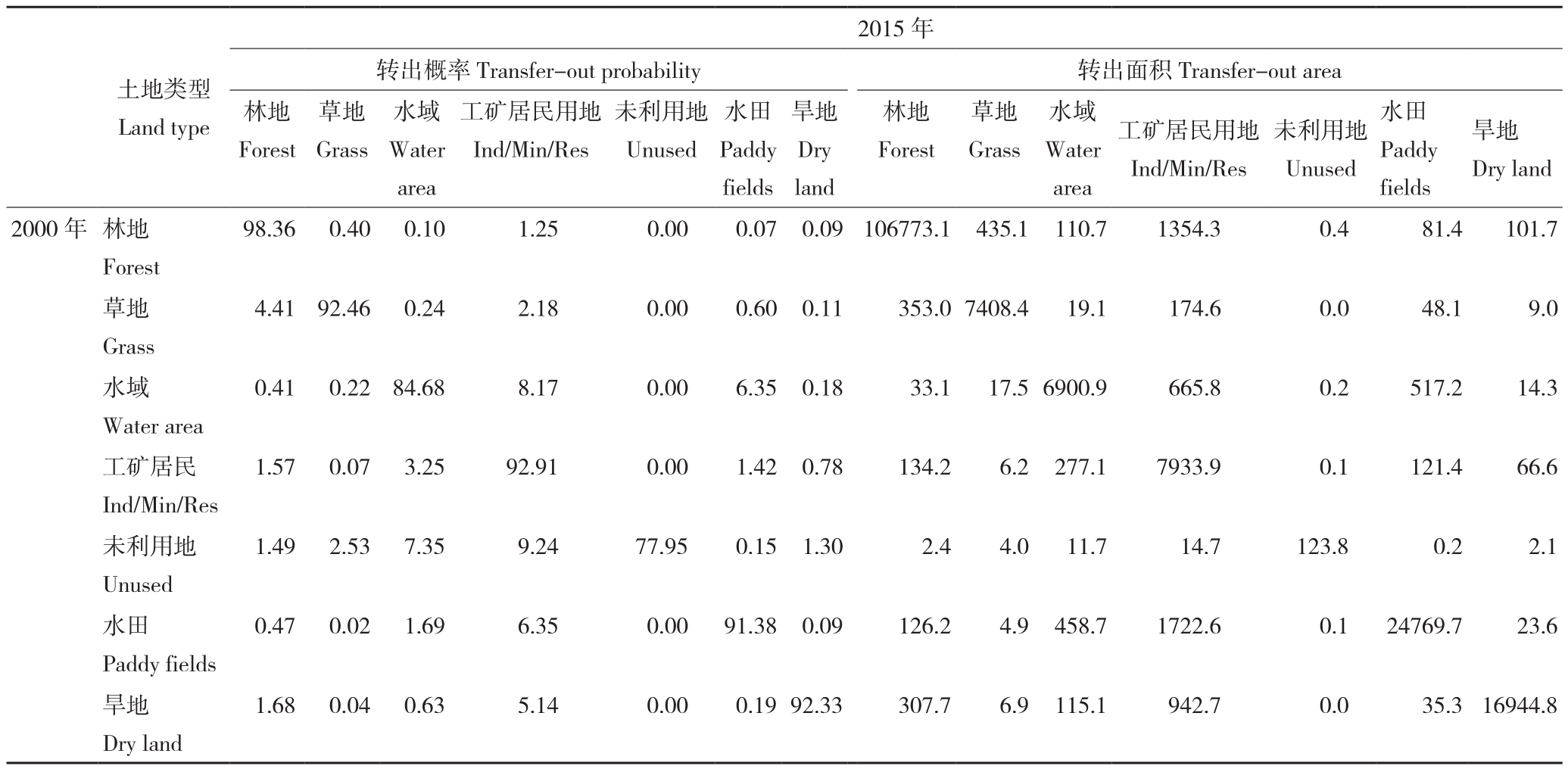

(4)2000—2015年,这一阶段明显的特征是土地利用结构稳定性相对较高(表5),但又有新的阶段性特征:一方面,各地类保留原地类的比例明显提高,从高到低依次是林地98.36%、工矿居民用地92.91%、草地92.46%、旱地92.33%、水田91.38%、水域84.68%和未利用地77.95%,分别高于前一阶段的91.72%、71.10%、63.90%、75.70%、71.90%、77.18% 和50.51%;另一方面,转移的土地面积有向某一种或几种土地类型集中的趋向,如转出的土地中,9.24%未利用地、8.17%水域、6.35%水田、5.15%旱地、2.18%草地和1.25%林地都转变为工矿居民用地,这一特点还可从转入面积反映出来,转入面积分别对应14.7、665.8、1 722.6、942.7、

174.6和1 354.3 km2,总转入面积为4 874.6 km2,超过前几个时段(按时段由远及近,分别为1 024.6、3 790.3、2 040.4 km2)。

表4 1995—2000年广东省土地利用面积转出概率矩阵

Table 4 Land use area transfer probability matrix of Guangdong Province(1995—2000)

注:Ind/Min/Res代表工业和矿业用地(industrial and mining land)、居民区(residential area)。

Note: Ind/Min/Res represent industrial land, mining land and residential area.

?

表5 2000—2015年广东省土地利用面积转出概率矩阵

Table 5 Land use area transfer probability matrix of Guangdong Province(2000-2015)

注:Ind/Min/Res代表工业和矿业用地(industrial and mining land)、居民区(residential area).

Note: Ind/Min/Res represent industrial land, mining land and residential area.

?

2.4 分时段的土地利用综合动态度空间变化

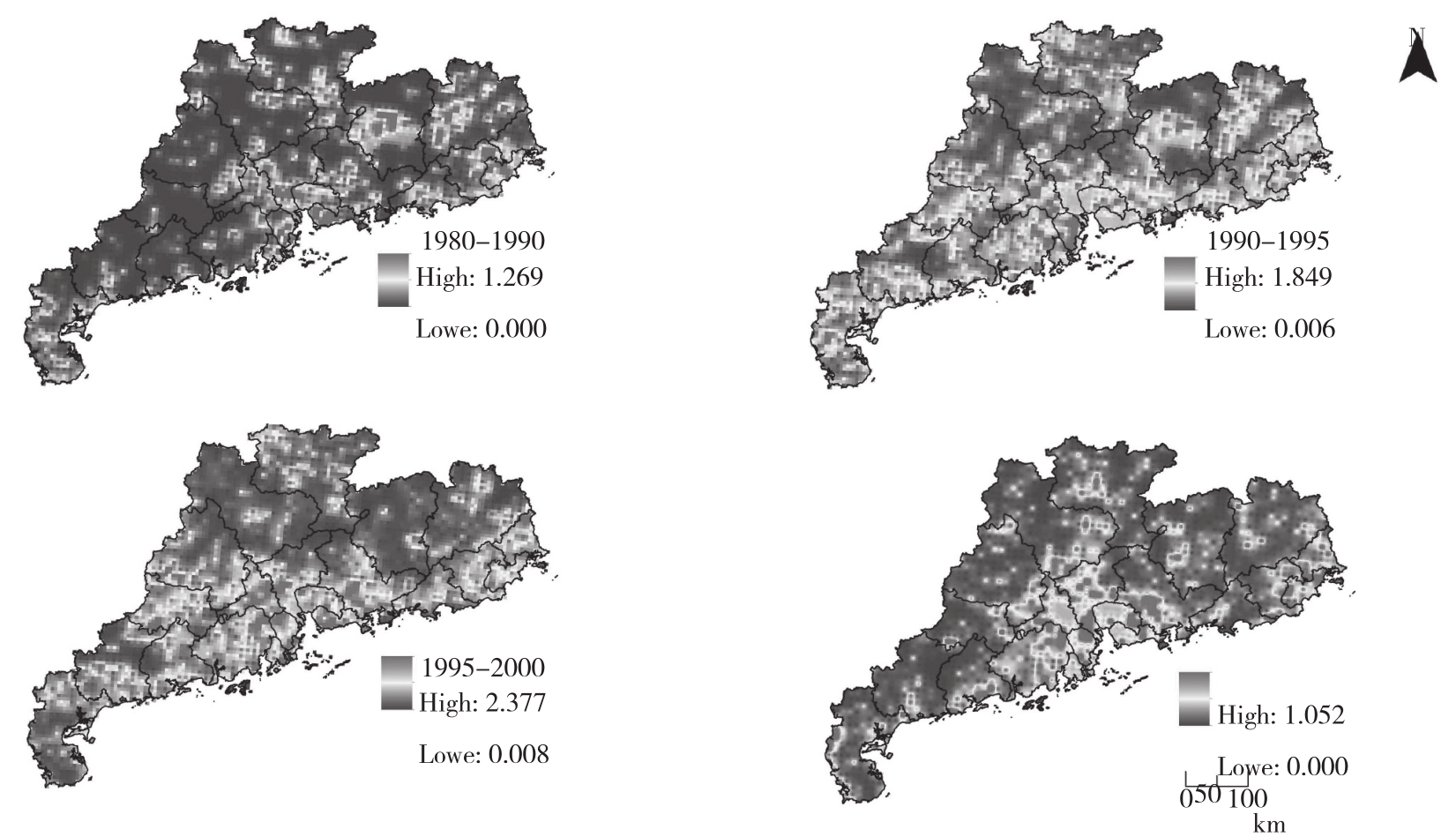

综合动态度空间分布(图3)显示,1980—1990年,综合动态度高值分布区较少,说明地类面积变化速率极低,地类结构稳定,1990—1995、1995—2000年,综合动态度高值分布区增多,且动态度峰值明显高于1980—1990年,说明地类面积变化速率加速,地类结构变化活跃。2000—2015年,较1990年以来两个时段,地类结构变化趋向稳定,地类变化活跃区范围收缩。

图3 分时段的土地利用综合动态度空间分布

Fig.3 Spatial distribution of comprehensive dynamic degree of land use of Gundong Province in different periods

2.5 不同时段驱动力结果与分析

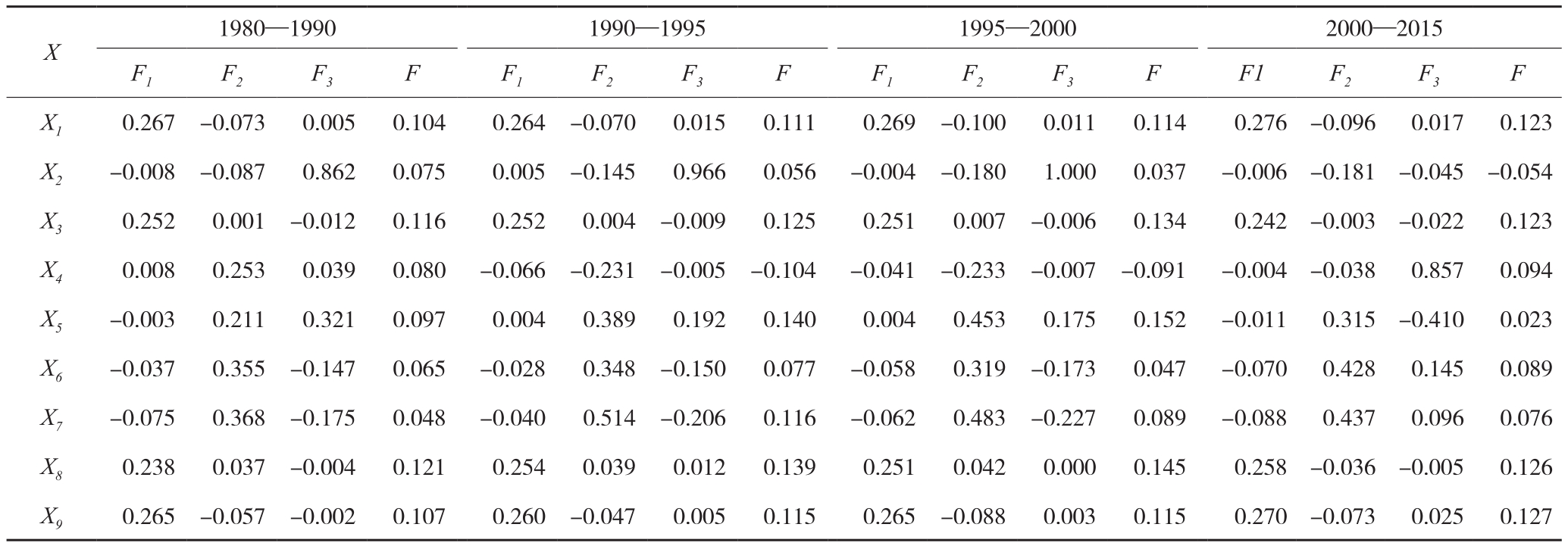

基于前面划分的1980—1990、1990—1995、1995—2000和2000—2015年4个时段,以及表1构建的驱动力指标体系,计算每一时段各指标值的平均值,然后用SPSS20.0软件进行主成分分析。通过对数据进行相关性的KMO检验,发现各时段的KMO统计量都大于0.6(依次分别为0.651、0.670、0.665、0.638、0.643),可以进行因子分析。计算结果显示,以累计贡献大于85%为标准,各时段都主要驱动因子都可用3个主成分表达(表6)。

表6 不同时段前3个主成分因子和综合判断函数的因子系数

Table 6 The first three principal component factors and the factor coefficients of the comprehensive judgment function in different peidods

注:F1、F2、F3分别代表第1、2、3主成分,F为综合判断函数。

Note: F1, F2, F3 represent the first, second and third principal components, and F represents the comprehensive judgement function.

X 1980—1990 1990—1995 1995—2000 2000—2015 F1 F2 F3 F F1 F2 F3 F F1 F2 F3 F F1 F2 F3 F X1 0.267 -0.073 0.005 0.104 0.264 -0.070 0.015 0.111 0.269 -0.100 0.011 0.114 0.276 -0.096 0.017 0.123 X2 -0.008 -0.087 0.862 0.075 0.005 -0.145 0.966 0.056 -0.004 -0.180 1.000 0.037 -0.006 -0.181 -0.045 -0.054 X3 0.252 0.001 -0.012 0.116 0.252 0.004 -0.009 0.125 0.251 0.007 -0.006 0.134 0.242 -0.003 -0.022 0.123 X4 0.008 0.253 0.039 0.080 -0.066 -0.231 -0.005 -0.104 -0.041 -0.233 -0.007 -0.091 -0.004 -0.038 0.857 0.094 X5 -0.003 0.211 0.321 0.097 0.004 0.389 0.192 0.140 0.004 0.453 0.175 0.152 -0.011 0.315 -0.410 0.023 X6 -0.037 0.355 -0.147 0.065 -0.028 0.348 -0.150 0.077 -0.058 0.319 -0.173 0.047 -0.070 0.428 0.145 0.089 X7 -0.075 0.368 -0.175 0.048 -0.040 0.514 -0.206 0.116 -0.062 0.483 -0.227 0.089 -0.088 0.437 0.096 0.076 X8 0.238 0.037 -0.004 0.121 0.254 0.039 0.012 0.139 0.251 0.042 0.000 0.145 0.258 -0.036 -0.005 0.126 X9 0.265 -0.057 -0.002 0.107 0.260 -0.047 0.005 0.115 0.265 -0.088 0.003 0.115 0.270 -0.073 0.025 0.127

从表6可以看出,第一主成分因子系数显示,不同时段内都以常住人口、工矿居民用地、固定资产投资总额和地区GDP共4个因子为土地利用的主要社会经济驱动因子,其中又以常住人口和工矿居民用地的影响最大,除1980—1990年外,余下3个时段内固定资产投资总额的驱动影响略大于地区GDP;第二主成分因子系数显示,地区生产总值(GDP)对土地利用变化的影响是主要的,表现为人均GDP、第二产业比重、第三产业比重和常住居民人均可支配收入几个指标的系数较大,第二产业比重仅在2000—2015年的影响不明显。比较特殊的时段是2000—2015年,人口密度指标的系数值在3个主成分因子中都较小。

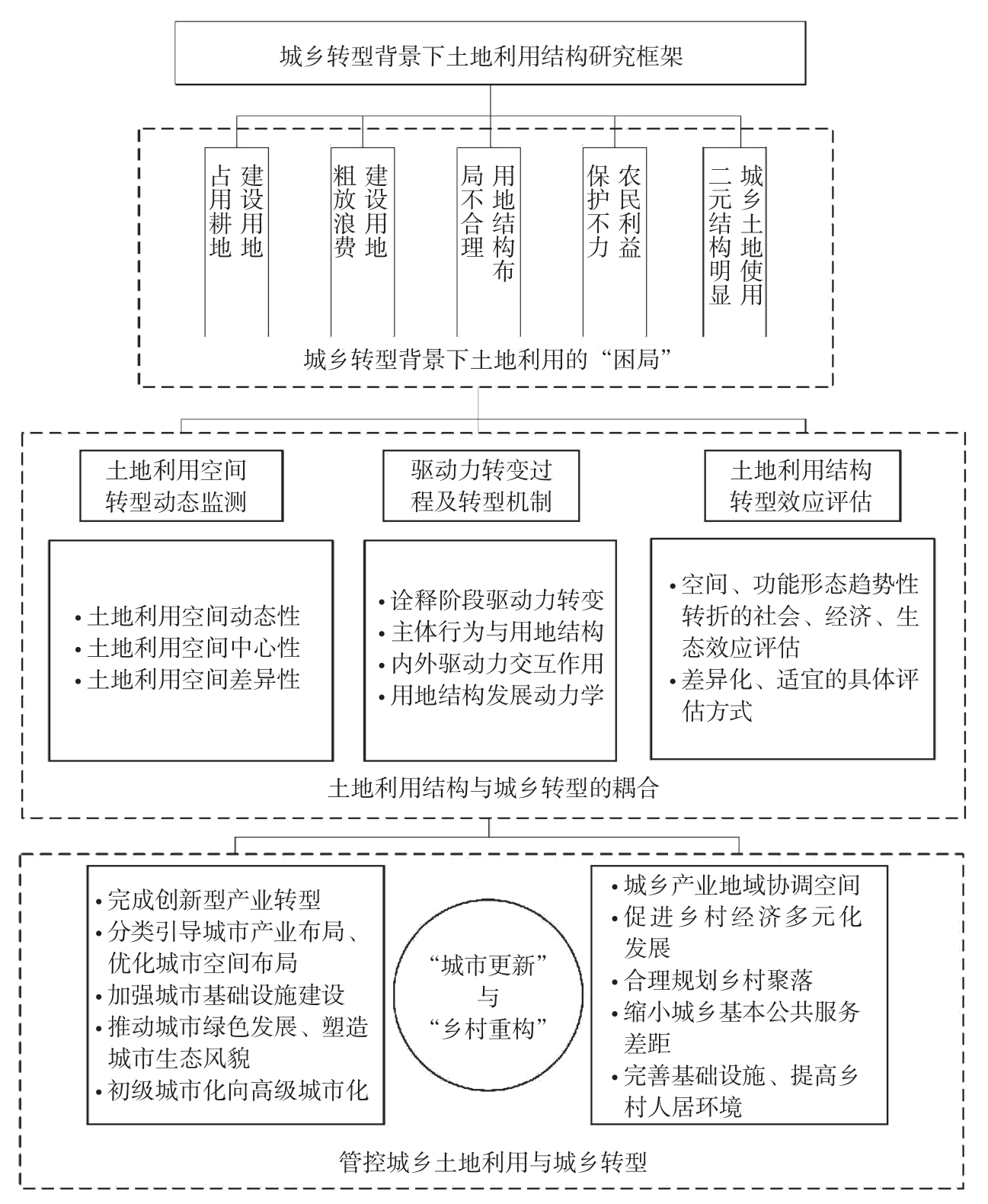

3 城乡转型背景下土地利用结构动态特征研究框架

自改革开放以来,随着工业化和城镇化持续快速发展,区域生产要素快速流动与集聚,致使我国城乡地域系统的经济、社会、人口、景观等发生系列转型,作为人类活动重要空间载体的土地结构与功能发生极大转变。党的十八大提出“新型城镇化”战略以来,中国城乡一体化建设进入快速转型发展的新阶段[21-22];党的十九大报告进一步将当今时代表述为:世界多极化、经济全球化、社会信息化和文化多样性的大变革大调整的时期。

在这种宏观背景下,区域土地利用结构和变化将受到宏观和微观多重驱动的影响,促使区域空间发生重构与转变。但是,传统和现代背景下的土地利用结构研究主要集中在动态变化与格局优化、驱动力分析与效益评价,侧重对整体和宏观的分析,缺乏各阶段新规律及机制异同的对比研究。基于此,尝试进行城乡转型背景下土地动态监测、机制解析与效应评估以及合理管控等研究内容的框架讨论(图4),并紧紧围绕地理学研究的经典脉络“现象描述-机制解释-科学调控”,沿着“动态监测-机制解析与效应评估-合理管控”[21]主线,以地域空间转型的动态监测为载体,深入研究城乡转型背景下人类活动与土地利用的耦合关系,充分发挥土地资源优势,以破解社会发展与土地利用之间的“困局”为目的[23-25]。

图4 城乡转型背景下土地利用结构研究内容框架

Fig.4 The content framework of land use structure research under the background of urban-rural transformation

城乡发展转型具有阶段性,对应着不同空间格局,城乡用地格局的变化是城乡发展转型的核心内容。“动态监测”在于针对不同地域典型案例区,以高分辨率遥感数据解译的城乡土地利用数据为基础,诊断土地利用形态以及地域整体土地利用形态的趋势性转折,包括各类用地数量变化(转型方向、速度与幅度)、格局特征(地类分布、组合与优化)和经营格局(细碎化模式与规模经营),重点揭示典型区域转型的空间动态性、中心性与差异性。

“机制解析与效应评估”是根据自然环境的本底属性、政策与市场的联动效应诠释人类的土地利用活动,揭示土地利用过程中“社会-经济-生态”效益的互动与权衡。全球化、信息化、城市化等宏观背景下,多元驱动力(经济增长率、人口变化、主体价值观、土地利用集约度等)促使城乡用地格局多元化转变。“机制解析”的重点在于诠释各阶段主要驱动力转变过程,解析城乡转型多主体(政府、企业、城乡居民)生产、生活、社会行为变化对生产、生活、生态空间用地结构的机理研究,厘清内外驱动力之间交互作用机理,归纳总结城乡转型下用地结构发展动力学理论。“效应评估”应聚焦于土地利用空间形态和功能形态阶段趋势性转折对社会、经济、生态的影响。转型背景下我国不同地区、城乡城镇化进程面对的土地利用效应问题存在差异,有必要探讨适宜的土地效应评价具体方式。

土地是人类社会经济生活的空间载体,“合理管控”旨在整治土地利用空间形态,管控土地利用功能形态,加强地域系统在空间、功能的有效衔接,提高区域生产、生活空间质量和优化国土空间结构。管控重点在于结合典型案例,研究多尺度、维度土地利用管控原理与措施,提出差异化多维用地空间的优化。从城市来看,需要在社会经济双转型下,加快资源主导产业向创新型产业转变,在生态城市理念下进行城市空间改造,同时提高生境质量,促使初级城市化向高级城市化。从乡村来看,一方面加强农业产业化与工业园区化建设,促使城乡产业地域空间协调;另一方面夯实生态网络与绿色基础设施建设,提高生境质量与景观多样性;最后合理规划农村聚落,完善基础设施。

4 结论

本文探讨了广东省改革开放以来土地利用数量结构、配置演变规律以及阶段性新特征,显示土地利用数量结构与配置情况呈现分段变化的特征。1980—2000年土地利用转出强度持续增强,2000年后各地类转出强度减弱,土地利用结构趋于稳定。社会经济驱动机制研究更应强调政策-市场的联动,并非由单个或少数几个要素直接影响。

城乡发展转型是一个动态过程,对地域空间动态监测与模拟研究需从阶段性、多样性、复杂性视角下认识。土地利用结构阶段差异驱动诠释本文侧重于从社会经济考虑,但城乡地域空间演变在多元背景下受内、外因素交互作用影响,构建城乡地域空间转型驱动力动态模型能更全面诠释人地耦合关系。

城乡转型背景下土地利用结构研究沿“动态监测-机制解析与效应评估-合理管控”的主线,以地域空间转型的动态监测为载体,解析人类活动与土地利用的耦合关系,突出科学管控土地资源利用对于我国新型城镇化建设、全面建成小康社会具有重要现实意义。

[1] 刘振杰,刘洛,孙璐,赵小娟,胡月明.分时序广东省土地利用变化的时空格局和驱动力分析[J].江苏农业科学,2018,46(18):253-260.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2018.18.063.LIU Z J, LIU L, SUN L, ZHAO X J , HU Y M.Spatial and temporal patterns and driving forces of land use change in Guangdong Province in time series[J].Jiangsu Agricultural Science, 2018, 46 (18): 253-260.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2018.18.063.

[2] 龙花楼,屠爽爽.土地利用转型与乡村振兴[J].中国土地科学,2018,32(7):1-6.doi:10.11994/zgtdkx.20180629.144201.LONG H L, TU S S.Land use transition and rural vitalization[J].Land Science of China, 2018,32 (7): 1-6.doi:10.11994/zgtdkx.20180629.144201.

[3] 宋小青.论土地利用转型的研究框架[J].地理学报,2017,72(3):471-487.doi:10.11821/dlxb201703009.SONG X Q, On the research framework of land use transition[J].Journal of Geography, 2017, 72 (3): 471-487.doi:10.11821/dlxb201703009.

[4] 刘彦随,严镔,王艳飞.新时期中国城乡发展的主要问题与转型对策[J].经济地理,2016,36(7):1-8.doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2016.07.001.LIU Y S, YAN B, WANG Y F.Major problems and transition strategies of urban and rural development in China in the new period[J].Economic Geography, 2016, 36 (7): 1-8.doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2016.07.001.

[5] 王群,王万茂.中国大陆地区土地利用结构研究进展[J].中国土地科学,2015,29(8):10-15.doi:10.13708/j.cnki.cn11-2640.2015.08.002.WANG Q , WANG W M.Progress in land use structure in mainland China [J].Land Science of China, 2015, 29 (8): 10-15.doi:10.13708/j.cnki.cn11-2640.2015.08.002.

[6] 李通,张丽,韩向旭,郑艺.福建省建设用地资源“山—海—原”一体化优化配置[J].应用科学学报,2018,36(4):655-666.doi:10.3969/j.issn.0255-8297.2018.04.009.LI T, ZHANG L, HAN X X, ZHENG Y.M-S-P (Mountain-Sea-Plain)planning technology and spatial optimum allocation of construction land in Fujian province[J].Journal of Applied Sciences, 2018,36(4):655-666.doi:10.3969/j.issn.0255-8297.2018.04.009.

[7] 杨俊,解鹏,席建超,葛全胜,李雪铭,马占东.基于元胞自动机模型的土地利用变化模拟——以大连经济技术开发区为例[J].地理学报,2015,70(3):461-475.doi:10.11821/dlxb201503009.YANG J, XIE P, XI J C, GE Q S, LI X M, MA Z D.Simulation of land use change based on cellular automata model: taking Dalian economic and technological development zone as an example[J].Journal of Geography, 2015, 70 (3): 461-475.doi:10.11821/dlxb201503009.

[8] LONG H L, Li Y R, LIU Y S.Accelerated restructuring in rural China fueled by‘increasing vs.decreasing balance’land-use policy for dealing with hollowed villages[J].Land Use Policy, 2012, 29(1):11-22.doi:10.1016/j.landusepol.2011.04.003.

[9] 徐丽华,王欢欢,张结存,岳文泽.近15年来杭州市土地利用结构的时空演变[J].经济地理,2014,34(7):135-142.doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2014.07.050.XU L H, WANG H H, ZHANG J Y, YUE W Z.Spatial and temporal evolution of land use structure in Hangzhou in recent 15 years[J].Economic Geography, 2014, 34 (7): 135-142.doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2014.07.050.

[10] 吴宇哲,孙小峰.改革开放40周年中国土地政策回溯与展望:城市化的视角[J].中国土地科学,2018,32(7):7-14.doi:CNKI:SUN:ZT KX.0.2018-07-002.WU Y Z, SUN X F.Retrospect and prospect of China's land policy on the 40th anniversary of reform and opening-up: From the perspective of urbanization[J].China Land Science, 2018, 32 (7): 7-14.doi:CNKI:S UN:ZTKX.0.2018-07-002.

[11] 张丽,杨国范,刘吉平.1986—2012年抚顺市土地利用动态变化及热点分析[J].地理科学,2014, 34(2):185-191.doi:10.11821/dlyj201310007.ZHANG L, YANG G F, LIU J P.Dynamic change and hot spot analysis of land use in Fushun city from 1986 to 2012 [J].Geographic Science, 2014, 34 (2): 185-191.doi:10.11821/dlyj201310007.

[12] 郭椿阳,高建华,樊鹏飞,姚飞.基于格网尺度的永城市土地利用转型研究与热点探测[J].中国土地科学,2016,30(4):43-51.doi:10.11821/dlyj201310007.GUO C Y, GAO J H, FAN P F, YAO F.Research on land use transformation and hot spot detection in Yongcheng city based on grid scale[J].Land Science of China, 2016, 30 (4): 43-51.doi:10.11821/dlyj201310007.

[13] 刘燕红,黄川林,罗卓.土地利用时空变化特征及驱动力分析——以重庆市为例[J].湖北农业科学, 2013, 52(8):1788-1791.doi:10.3969/j.issn.0439-8114.2013.08.015.LIU Y H, HUANG C L, LUO Z.Spatial-temporal change characteristics and driving forces of land use: a case study of Chongqing[J].Hubei Agricultural Sciences, 2013, 52 (8): 1788-1791.doi:10.3969/j.issn.0439-8114.2013.08.015.

[14] 胡源,王秀兰.武汉市土地利用结构变化及其驱动因素分析[J].水土保持研究,2014, 21(6):234-239.doi:10.13869/j.cnki.rswc.2014.06.045.HU Y, WANG X L.Analysis of land use structure change and its driving factors in Wuhan city[J].Soil and Water Conservation Research, 2014, 21(6):234-239.doi:10.13869/j.cnki.rswc.2014.06.045.

[15] 朱求安,张万昌,余钧辉.基于GIS的空间插值方法研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2004,28(2):183-188.doi:10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2004.02.022.ZHU Q A, ZHANG W C, YU J H.Research on spatial interpolation method based on GIS [J].Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition), 2004, 28 (2): 183-188.doi:10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2004.02.022.

[16] GRIMM N B , GROVE J M , PICKETT S T A.Integrated approaches to long-term studies of urban ecological systems[J].Bioscience,2000,50(7):571-584.doi:10.1007/978-0-387-73412-5_8.

[17] 范树平,程从坤,刘友兆,张红梅,於冉.中国土地利用/土地覆盖研究综述与展望[J].地域研究与开发,2017,36(2):94-101.doi:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.02.018.FAN S P, CHENG C K, LIU Y Z, ZHANG H M, YU R.Review and prospect of land use/land cover research in China[J].Regional Research and Development, 2017, 36 (2): 94-101.doi:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.02.018.

[18] YANG R, LIU Y, LONG H L , QIAO L Y.Spatio-temporal characteristics of rural settlements and land use in the Bohai Rim of China[J].Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(5):559-572.doi:10.1007/s11442-015-1187-6.

[19] 余建英,何旭宏.数据统计分析与SPSS应用[M].北京:人民邮电出版社,2003.YU J Y, HE X H.Data statistical analysis and SPSS application[M].Beijing: People’s Posts and Telecommunications Press,2003.

[20] KUANG W H, LIU J Y, ZHANG Z X, LU D S, XIANG B.Spatiotemporal dynamics of impervious surface areas across China during the early 21st century[J].Chinese Science Bulletin,2013,58(14):1691-1701.doi:10.1007/s11434-012-5568-2.

[21] 杨忍,刘彦随,龙花楼,张怡筠.中国乡村转型重构研究进展与展望——逻辑主线与内容框架[J].地理科学进展,2015,34(8):1019-1030..doi:10.18306/dlkxjz.2015.08.009.YANG R, LIU Y S, LONG H L, ZHANG Y Y.Research progress and prospects of rural transformation and reconstruction in China: logical main line and content framework[J].Progress in geographic science,2015, 34 (8): 1019-1030.doi:10.18306/dlkxjz.2015.08.009.

[22] 龙花楼,张英男,屠爽爽.论土地整治与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(10):1837-1849.doi:10.11821/dlxb201810002.LONG H L, ZHANG Y N, TU S S.On Land Renovation and Rural Revitalization[J].Journal of Geography, 2018, 73 (10): 1837-1849.doi:10.11821/dlxb201810002.

[23] 龚建周,刘彦随,张灵.广州市土地利用结构优化配置及其潜力[J].地理学报,2010,65(11):1391-1400.doi:10.11821/xb201011009.GONG J Z, LIU Y S, ZHANG L.Optimal allocation and potential of land use structure in Guangzhou[J].Journal of Geography, 2010, 65(11): 1391-1400.doi:10.11821/xb201011009.

[24] 杨忍.基于自然主控因子和道路可达性的广东省乡村聚落空间分布特征及影响因素[J].地理学报,2017,72(10):1859-1871.doi:10.11821/dlxb201710010.YANG R.Spatial distribution characteristics and influencing factors of rural settlements in Guangdong province based on natural main control factor and road accessibility[J].Journal of Geography, 2017,72(10):1859-1871.doi:10.11821/dlxb201710010.

[25] 马冰滢,黄姣,李双成.基于生态—经济权衡的京津冀城市群土地利用优化配置[J].地理科学进展,2019,38(1):26-37.doi:10.18306/dlkxjz.2019.01.003.MA B Y, HUANG J, LI S C.Optimal land use allocation of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration based on Eco-economic tradeoff[J].Progress in geographic science, 2019, 38 (1): 26-37.doi:10.18306/dlkxjz.2019.01.003.