文章信息

基金项目

- 农业农村部软科学研究项目(20190515);青岛农业大学人文社科重点项目(3Q08)

作者简介

- 李静(1998—),女,在读硕士生,研究方向为农业区域发展与合作经济,E-mail:3021803609@qq.com.

通讯作者

- 郑丹(1965—),男,博士,教授,研究方向为农业区域发展与合作经济,E-mail:zhengdan1818@163.com.

文章历史

- 收稿日期:2023-09-10

2. 青岛农业大学巴瑟斯未来农业科技学院,山东 青岛 266109

2. Barthurst Future Agri-Tech, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China

【研究意义】确保农民收入持续增长是乡村振兴战略的本质要求,也是实现全民共同富裕目标的重要任务。提高农村居民收入,改善农村居民生活水平是政府当前重要的工作内容。据国家统计局数据显示,我国农村居民的人均收入从1978年的134元增长至2022年20 133元,农村居民的收入水平已迈上了新台阶,但其收入增长率近年来呈现放缓趋势。在此背景下,如何提升农民的收入水平,更好发展农村经济成为各界备受关注的议题。与此同时,数字经济蓬勃发展,数字技术、数字平台等新兴经济模式的出现改变了农业产业模式及农民收入水平,对农村经济发展产生多方面影响。《中国数字乡村发展报告(2022年)》数据显示,2022年全国农村网络零售规模已增长至2.17万亿元,数字乡村建设进程正在加快并展现出巨大的发展潜力。基于此,数字经济是否会成为促进农民增收的新动能,其中又存在哪些作用机制,这些问题的解决既可以丰富数字经济与“三农”领域的相关研究,也可以为促进农民增收寻求解决之道,对于缩小城乡居民收入差距、加快实现共同富裕以及推进中国式现代化进程具有极为重要的现实意义。

【前人研究进展】一直以来,农民增收都是学术界高度关注的热点议题,随着数字经济逐渐融入人们的日常生活,学者们开始关注数字经济对农民增收产生的影响。部分学者认为数字经济并不会显著提升农民收入[1],但也有学者认为数字红利不断向农业农村领域渗透,促进了经济效率的提升[2]。胡伦等[3]研究发现,互联网使用有助于农民增收但存在明显的个体异质性;孙文婷等[4]研究指出,数字经济具有显著增收效应并且区域差异性较为显著;王子凤等[5]研究指出,数字经济不仅带动当地农民的增收,又会对邻近地区农民的增收产生积极影响,数字经济具有较强的空间外溢性。此外,也有学者指出数字经济的发展会对收入差距造成影响,如张丽君等[6]研究指出,数字经济对城乡收入差距的影响呈现出先缩小后扩大的“正U型”关系;许成安等[7]研究发现,发展数字经济能有效助推农村低收入群体共同富裕的实现,可以缩小收入差距,但存在明显的区域与年龄的异质性。

【本研究切入点】当前学术界有关数字经济对农民增收影响的研究还处于探索阶段,仍有改进的空间。关于数字经济影响农民收入的路径,以往研究尚未形成统一的框架。农业产业结构作为带动农村经济发展的内生动力之一,是助力农民增收的关键要素。因此,本研究从数字经济对农业产业结构升级影响的视角展开探讨。【拟解决的关键问题】本研究基于“数字经济- 农业产业结构升级- 农民增收”的分析框架,利用2012—2021年全国31个省份的面板数据进行实证分析,探讨数字经济与农民增收的关系,以检验能否通过改变农业产业发展的路径促进农民增收。

1 理论分析与研究假设 1.1 数字经济对农民增收的直接效应数字经济具有便捷性、易得性、成本低等优点,能够对农民收入水平与增收渠道产生深远影响,促进农村居民收入的提升。因此数字经济的发展能够对农民收入增长起到直接的推动作用,数字经济能够促进经营性收入、工资性收入、资产性收入、转移性收入的增长,从而促进农民收入整体的提升。具体表现如下:第一,数字经济的发展能促进农民经营性收入的增长。农民经营性收入是指农民通过粮食生产、特色农业经营、农产品深加工等方式取得的收入。随着新一代数字信息技术的迅猛发展,数字化、智能化正融入到农村生产生活的各个领域,这将推动农村产业向智能化、集约化、现代化方向发展,对农业生产率会产生极大的促进作用[8],进而助力农民丰产增收。此外,数字经济开辟了农产品供需双方的信息通道,农产品电商化成为农村地区新的发展趋势,进一步拓宽农产品的销售渠道与市场,加快新型农产品流通机制的构建步伐,促进农产品市场流通,减少交易费用,促使农业增效农民增收[9]。第二,数字经济的发展能够促进工资性收入的增长。农民工资性收入即农民劳动报酬收入,是农民受雇于单位或者个人,凭借劳动而获得的收入。数字经济的发展可在一定程度上解决信息不对称问题,促使农民的议价、营销、信息搜索等能力得到提高[10],有助于农民及时捕捉市场信息变化,发现市场存在的潜在商机,帮助农民有效突破过往依托农业生产获取收入的固定思维模式,促使转向获取财富更快的非农就业方式[18],弥补从事农业获得收入的不稳定性,促进工资性收入的增长,提升整体收入水平[11]。第三,数字经济的发展能够促进农民财产性收入的增长。农村财产性收入是指农民通过资本参与社会生产和生活活动所产生的收入,通常这部分资产主要是土地使用权、宅基地和集体经济的成员权。由于数字经济具易得性、包容性等优点,因此数字经济的发展可以一定程度上拓宽农民出租、转让土地等不动产或者车辆、机械用具等动产的渠道,将某些闲置资产进行变现,从而增加资产性收入。第四,数字经济的发展能够促进农民转移性收入的增长。农民转移性收入通常是指国家、单位和社会团体对农村居民家庭的各种转移支付。随着数字经济的发展,农民增加了对数字经济的理解与接触,从而利用互联网大数据等拓展了获取政府、企业以及社团经常性转移支付信息的渠道,有利于及时掌握相关信息和政策,从而快速便捷地获得转移性收入,提升农户的收入水平。因此,本文提出假设1。

假设1:数字经济对农民增收具有正向促进作用。

1.2 数字经济对农民增收的间接效应农业产业结构指的是在农业系统内部,农、林、牧、渔各类产业的构成以及相互之间的比例关系,农业产业结构升级包括农业产业结构合理化与高级化两大维度。农业产业结构合理化主要是指农业内部各生产部门之间资源可以进行有效配置,促使农业投入与产出结构的合理化;农业产业结构高级化指的是农业产业结构由低级向高级演进[12]。农村产业结构升级在数字经济影响农民收入过程中发挥的作用主要体现在以下两个方面:

第一,数字经济对农业产业结构升级具有推动效应。首先,数字经济促进农业产业结构合理化。数字经济时代下,农业全要素的数字化升级、融合、更新与再造加速了农业各生产要素市场信息的畅通与互动,促使农业生产与消费的有效衔接,缓解传统农业发展过程中存在的结构性矛盾,推动农业要素投入结构与产出结构更加耦合、协调,避免产生“蛛网效应”的盲目性[13]。数字信息技术的发展也将增强农业产业链上下游的信息衔接以及协调联动,从而提升农业生产要素的利用率,促使农业产业间相互渗透、交叉重组[14],提升农业产业结构的合理化水平。其次,数字经济促进农业产业结构高级化。数字技术应用于农业产业生产经营的全过程,促使农业产业向数字化、智能化、系统化方向发展[15],有助于建立、健全涵盖农业全产业链、全价值链的全新生产和服务体系,加快农业产业结构高级化的发展进程。数字技术的应用也孕育出传统农业之外的新产业、新业态,如体验农业、创意农业、共享农业、观光农业等,与传统农业相比,这些新产业、新业态通常具备更高的生产效率,因而会有更多的要素和资源不断流向这些领域[16],进一步助推农业产业结构由低级向高级转化。

第二,农业产业升级对农民增收具有激励效应。首先,农业产业结构合理化促进农民增收。提高农业产业结构合理化水平有助于实现农业系统内部各生产部门的协调发展,提升农业生产经营的效益水平[17],以达到更高层次的经济效益,有助于增加农民的经营性收入。农业产业结构的合理化又可以进一步提升农业产业结构调整的效率,优化农业产业的成本收益结构,在合理的农业生产要素投入结构下,农业生产效率会得到显著提升[18],这将提高非农劳动力市场吸纳农村劳动力的能力,进而促使农民进行合理兼业经营,提高农民工资性收入、转移性收入、财产性收入等非农收入。其次,农业产业结构高级化促进农民增收。农业产业结构由低级向高级演进的过程中,将会提高农业生产率,增加农产品的附加值,实现农业生产效益的最大化,进而增加农民的经营性收入。农业产业结构高级化还可以促进农业产业与非农产业之间生产比例的优化细分,从农业部门释放的劳动力可以选择从事非农服务产业[19],进而提高工资性收入、财产性收入、转移性收入等非农收入。总之,优化升级农业产业结构将推动农业产业化的发展,从而进一步拓宽农民的增收渠道,提高农民的收入水平。因此,本文提出假设2。

假设2:数字经济通过提升农业产业结构水平促进农民收入增长。

1.3 数字经济对农民增收的非线性溢出特征互联网的本质特征在于其所带来的“网络效应”,即互联网的用户数量越多,就会产生越大的价值。数字经济在发展过程中也受到“梅特卡夫法则”(Metcalfe's law)的支配[20],数字经济对农民增收的助推效应随数字经济的发展而日益增强。同时,数字经济的蓬勃发展使得数字技术的“叠加效应”“乘数效应”逐渐凸显,“规模经济”效应强化,边际成本降低,数字经济发展的边际收益呈递增趋势[21]。在数字经济前期发展阶段,农村地区对数据资源的开发利用能力有限,数字经济助力农民增收的效果并不明显,但随着政策的支持与引导,数字经济作为一种新型经济发展形态在农村经济中占据极大比例,不断强化数字经济促进农民增收的经济效应。因此,本文提出假设3。

假设3:数字经济对农民增收的影响具有非线性特征。

2 模型设定、变量定义与数据来源 2.1 模型设定2.1.1 基准回归 为实证分析数字经济对农民收入的影响,本文构建基准回归模型如下:

|

式中,i为省份,t为时间,LnINCRi, t为i地区t期农民可支配性收入以及其他4个收入来源,Digei, t为数字经济;Zi, t为一组对农民收入产生影响的一系列控制变量,包括自然禀赋、资本投入、政府干预程度、经济开放程度、社会消费水平;Ui为个体效应,β0为常数项,β1为本文重点关注的待估计系数,εi, t为随机误差项。

2.1.2 机制检验 根据前文的理论探讨,本文认为数字经济会通过调整优化农业产业结构影响农民收入水平,为探究其作用机制是否成立,本文设定如下中介效应模型:

|

|

式中,Mi, t为中介变量,α0、λ0为常数项,α1、ac、λ1、λ2、λc为待估计系数。

2.1.3 数字经济对农民增收的非线性溢出效应 为进一步探讨数字经济发展和农业产业结构优化升级可能对数字经济提升农民收入的非线性动态溢出存在的间接效应。基于此,本文设定面板门槛模型如下:

|

式中,Adji, t为门槛变量,包括数字经济发展、农业产业结构升级;I() 为指数函数,取值1或0,符合括号内条件记作1,不符合记作0。该式仅满足单门槛情形,还可以通过样本数据的实证分析结果延伸至多门槛情形。

2.2 变量定义2.2.1 被解释变量 被解释变量为农民可支配收入(LnINCR)。农民收入情况可通过农民人均收入取对数来表示。为了研究数字经济对农民收入的影响,不仅要包括可支配收入,还要包括含收入构成的4个方面,即工资性收入(LnWI)、经营性收入(LnOI)、财产性收入(LnPI)和转移性收入(LnTI)。

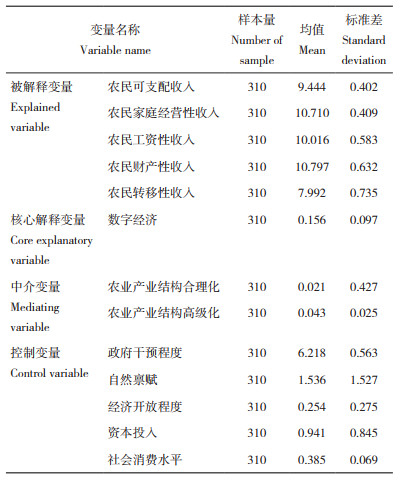

2.2.2 核心解释变量 核心解释变量为数字经济(dige)。数字经济指标借鉴相关学者的观点,从数字基础设施、数字技术应用、数字经济发展及经济数字化4个层面,建立数字经济发展的综合评价指标体系(表 1),并运用熵值法对各项指标赋权,最终计算各省份数字经济发展的综合得分,以衡量其发展水平。

2.2.3 中介变量 中介变量为农村产业结构升级:(1)农业产业结构合理化(RIS)。本文借鉴周传豹[22]的做法,采用结构偏离度作为衡量指标。

|

式中,Y为农林牧渔总产值,L为农林牧渔业总就业人数,i为农、林、牧、渔业各部门,n为农业产业的部门数。基于数据可得性,Y i/Li以农、林、牧、渔增加值与中间消耗的比值作为衡量各农业产业部门的生产率的指标,Yi/Y以农、林、牧、渔业各产业产值占农林牧渔总产值的比值作为衡量标准。AIS值越大,表示农业体系偏离均衡状态的程度越高,农业产业结构合理化水平就越低。

(2)农业结构高级化(AIS)。参照曹菲等[17]的做法,以农林牧渔服务业占农林牧渔业总产值的比重来衡量。AIS值越大,说明农林牧渔服务业所占比重越大,农业内部的服务业水平越高,即农业产业结构水平越趋于高级化。

2.2.4 控制变量 借鉴相关研究,选择政府干预程度以地区财政支出和GDP表示;自然禀赋以人均农作物播种面积(hm2)表示;经济开放程度以地区进出口货物总额与GDP的比值表示;资本投入以农业机械总动力(万kWh)表示;社会消费水平用社会消费品零售总额与GDP的比值表示。

2.3 数据来源本研究采用2012—2021年全国31个省份的面板数据展开实证研究,数据主要来源于《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》及各省份的统计年鉴。“数字普惠金融指数”来源于《北京大学数字普惠金融指数(2011—2021)》,“淘宝村个数”来自《中国淘宝村研究报告》,运用插值法填补部分缺失数据。各变量的描述性统计结果见表 2。

3 实证结果与分析 3.1 数字经济对农民增收的直接影响

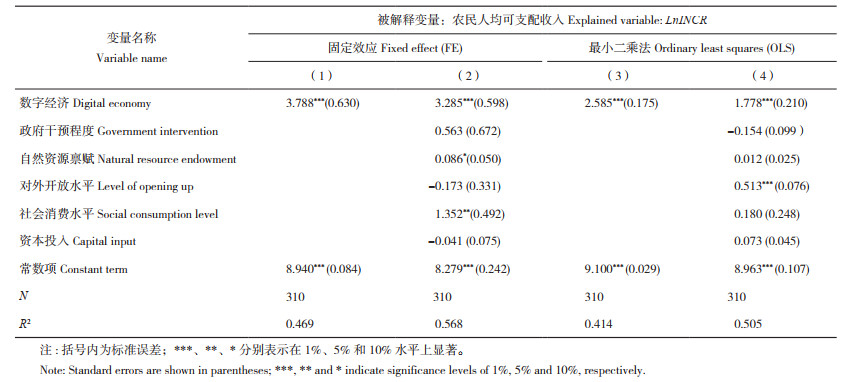

数字经济影响农民增收的基准回归估计结果见表 3。第(1)、(2)列采用固定效应模型进行回归,第(1)列仅对数字经济进行回归,第(2)列在第(1)列的基础上加入所有控制变量,结果显示,不管是否引入控制变量,数字经济发展均正向显著影响农民收入,并通过1% 的显著性检验;第(3)、(4)列采用最小二乘法进行回归,第(3)列仅对数字经济的发展水平进行回归,第(4)列在第(3)列的基础上加入所有控制变量,结果显示,数字经济发展水平依然在1% 的显著性水平上对农民收入产生正向显著影响。实证结果验证了假设1,即数字经济的发展促进农民收入水平的提升。这一结论为证实数字经济是实现农民增收新的载体,需全面推进数字经济发展的进程提供了理论依据。

|

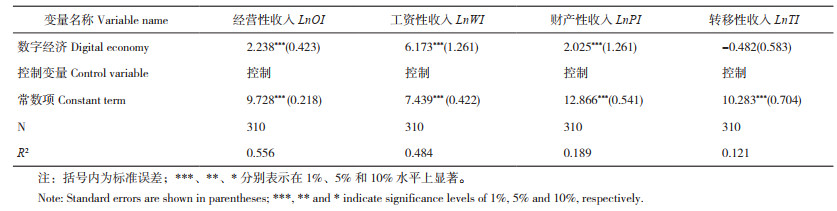

为进一步探析数字经济对农民收入的影响,将农民的经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入分别使用固定效应模型进行回归,结果(表 4)显示,数字经济对农民工资性收入、转移性收入、财产性收入均产生正向显著影响,且通过1% 的显著性检验,影响的估计系数分别为2.238、6.173、2.205,但数字经济对农民转移性收入的影响并不显著,原因可能是转移性收入更多依靠政府的“给予”,但大部分农村地区数字经济的政策扶持力度较弱,因而数字经济对农民的转移性收入较难产生直接显著的影响。

|

3.2 数字经济对农民增收效应的间接影响

数字经济促进农民收入提升的机制检验结果见表 5,其中Panel A检验农业产业结构合理化(RIS)在数字经济提高农民收入水平过程中的中介效应。首先,分析数字经济对农业产业结构合理化水平(RIS)的影响。回归结果表明,数字经济发展水平负向显著影响农业产业结构合理化水平(RIS),并通过1% 的显著性检验,说明数字经济发展水平越高,农业产业结构越合理,这与前文的理论预期相符,即数字经济的发展提升了农业系统内部各要素投入结构与产出结构耦合度,有利于各农业子产业进一步优化细分,带动农村一二三产业之间的协调发展,提升了农业产业结构合理化水平。其次,由回归结果可知,通过引入农村产业结构合理化(RIS)水平的变量后,数字经济发展水平仍在1% 的显著性水平上正向影响农民收入,且农村产业结构合理化(RIS)对农民收入具有显著的负向影响,并通过1% 的显著性检验。依据中介效应模型检验步骤可知,农业产业结构合理化在其中发挥了部分中介效应。

|

表 5中panel B检验农业产业结构高级化在数字经济提高农民收入水平过程中的中介效应。首先分析数字经济对农业产业结构高级化(AIS)的影响,回归结果显示,数字经济发展水平正向显著影响农业产业结构高级化水平,并通过1% 的显著性检验,表明数字经济发展水平越高,农业产业结构越高级,数字经济的发展有助于农业产业结构整体水平的提高,加快了农业产业结构由低级向高级转变的进程。其次,由回归结果可知,通过引入农业产业结构高级化(AIS)的变量后,数字经济发展水平仍在在1% 的显著性水平上正向向影响农民收入,且农业产业结构高级化(AIS)水平在10% 的显著性水平上正向影响农民收入水平。依据中介效应模型检验步骤可知,农业产业结构高级化也在其中发挥了部分中介效应。此外,本文利用Soble检验与Bootstrap检验两种方法也进一步证实了中介效应的存在。实证结果验证了假设2,即农业产业结构升级在数字经济提高农民收入过程中发挥了部分中介效应,数字经济对农业产业结构升级具有一定的推动效应,农业产业结构升级对农民收入的增加具有一定的激励效应。

3.3 数字经济对农民增收效应的门限检验本研究运用面板门槛回归模型进行实证检验,以探究数字经济与农民收入之间存在的非线性溢出效应。为准确构建门槛回归模型,进行门限效应存在性检验,结果表明,农业产业结构合理化(RIS)通过了双重门槛检验,数字经济(dige)通过单门槛检验,农业产业结构高级化(AIS)并未通过门槛效应检验。

根据门限效应的检验结果,构建相应个数的门槛回归模型,表 6展示了数字经济影响农民增收的门槛模型估计结果。当农业产业结构合理化(RIS)低于门槛值0.102时,数字经济在1% 的显著性水平上影响农民增收,影响的估计系数为2.749,表明农业产业结构合理化水平处于较低的发展状态时,数字经济发展水平对农民增收起到阻碍作用;当农业产业结构合理化(RIS)介于0.102~0.149之间时,数字经济发展对农民增收不具有显著性影响,意味着随着农业产业结构合理化水平不断提升,数字经济发展水平开始对农民增收的阻碍作用减弱;当农业产业结构合理化(RIS)门槛值超过0.149时,数字经济发展水平显著影响农民增收,并通过了1% 的显著性检验,影响的估计系数为-4.830,表明农业系统内部产业结构的协调发展使数字经济对农民增收的促进效应开始显现。同样地,当数字经济(dige) 低于等于门槛值0.051时,数字经济发展在1% 的显著性水平上影响农民增收,影响的估计系数为2.945;当大于门槛值0.051时,数字经济发展在1% 的显著性水平上影响农民增收,影响的估计系数提升至3.691。这表明随着数字经济发展水平的提升,其对农民增收的溢出效应呈现出非线性“边际效应”递增的趋势,数字经济对农民收入的提升不仅受到数字经济发展水平的影响,同时也受到农业产业结构合理化的调节作用。根据上面的结果和论述,本文研究假设3成立,数字经济在促进农民增收方面存在非线性特征。

|

3.4 异质性分析

3.4.1 不同时期下数字经济对农民的增收效应 数字经济时代,数字经济的发展对农民增收的推动效应是一种短期现象还是长期现象?为探讨数字经济对农民增收的持续效应,本文基于当前数字经济发展情况对将来一期至三期的农民增收情况进行回归分析。实证结果(表 7)显示,数字经济对将来一期至三期的农民收入的影响均具有显著正向影响,并通过1% 的显著性检验,影响估计系数分别为3.077、2.811、2.816,表明数字经济对农民增收具有长期动态影响。

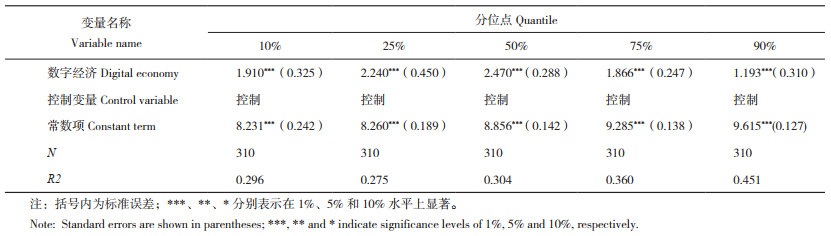

3.4.2 数字经济对不同收入水平农民的增收效应 为进一步探究当农民收入水平不同时,数字经济对农民增收的影响是否存在差异,本文采用面板分位数的方法进行检验。为能精准刻画出条件分布的样态,本文共选取5个具有代表性的分位点,分别为10%、25%、50%、75%、90%,5个分位点分别代表低收入、中低收入、中等收入、中高收入和高收入的农民群体。表 8展示了数字经济对不同收入水平农民的增收影响,从整体上看,数字经济对于不同收入水平的农民群体均存在显著正向影响,且通过1% 的显著性检验,但中等、中低等收入农民群体的系数高于低等、高等收入农民群体的系数,数字经济发展最大受益者是中等收入阶层。其原因可能是随着数字经济的发展,农业系统内部各产业部门在资源配置和能量转化等方面将发生改变,而在短期内资源再分配对高收入水平农民的影响可能并不明显。

|

3.4.3 数字经济对不同地区农民的增收效应 鉴于不同地区数字经济的发展水平存在显著差异,因此,本研究将30个省(区、市)划分为东、中、西部3个地区,以探究数字经济对农民增收的地域异质性特征。总体来看,东、中、西部三大区域的数字经济发展均提升了农民收入的水平(表 9),但数字经济效应在不同地区存在较大的差异,中、西部地区数字经济发展对农民增收的推动效应显著高于东部地区,原因可能是边际贡献差异所致。虽然数字经济的发展会出现边际递增,但是数字经济的高度发达也有可能导致数据垄断这一新垄断形式的出现,从而降低生产效率、损害社会福利,削弱数字经济对经济增长的拉动效应[23]。东部地区数字经济已处于较高的发展水平阶段,农村地区的数字经济红利已局部释放,数字经济对农民收入的增长起到“锦上添花”的作用;而中、西部地区数字经济起步晚、发展水平较低,具有强大驱动效应的数字经济对中、西部地区农民增收来说,无疑是“雪中送炭”。因此,中、西部地区数字经济的农民增收效应要显著高于东部地区。

|

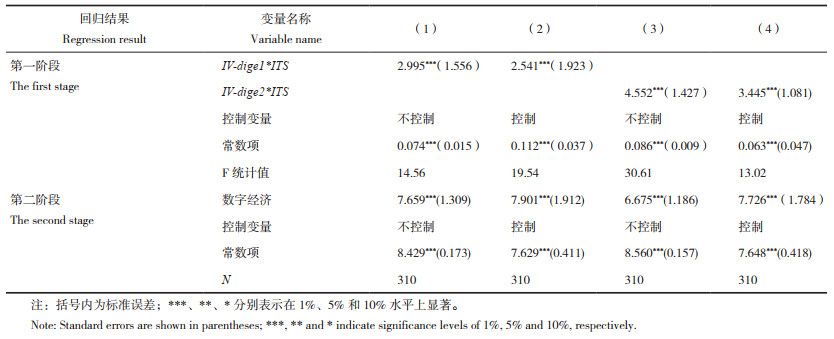

3.5 内生性检验

在解决内生性问题时,主要方法是选择适当的工具变量来解释核心变量。本研究借鉴黄群慧等[24]的方法,运用1984年各省份邮电历史数据作为数字经济发展综合指数的工具变量。但由于所选用工具变量原始数据以横截面形式呈现,无法直接应用于面板数据的回归分析,因此引入1个随时间变化的变量以构建面板工具变量,以更加精准反映实际情况。本研究中数字经济指数的工具变量具体指的是全国信息技术服务收入分别与1984年各省份每万人电话机数量构造的交互项。

表 10展示了数字经济对农民增收的工具变量估计结果。为确保推导结果的一致性和合理性,未在表 9第(1)(3)列中加入任何控制变量,而在第(2)(4)列中则加入所有控制变量。在弱工具变量检验中,第一阶段F值大于10,说明弱工具变量不存在,选取的工具变量合理,能有效解决变量内生性问题。根据第一阶段回归结果显示,工具变量对数字经济具有显著正向影响。根据第二阶段回归结果表明,数字经济发展水平依然在1% 的水平上显著正向影响农民收入,与表 3所展示的基准回归结果基本一致,数字经济带动农民增收这一基本结论仍然稳健。

|

3.6 稳健性检验

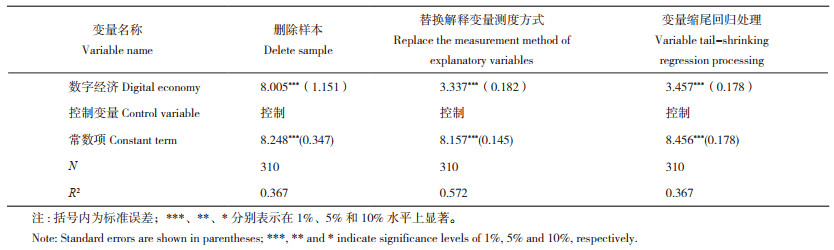

为确保结论的可靠性性,基于以下3种方法进行检验:(1)鉴于我国东部地区数字经济发展水平远远高于其他地区,为保证回归结果的准确性,本文在删除东部地区的样本后对基准模型进行重新估计。(2)为进一步对其结论进行验证,本文采用CRITIC方法对数字经济指标赋权。熵值法和CRITIC方法均属于客观赋权法,但区别于熵值法以计算指标的变异性确定指标权重的做法,CRITIC方法既考虑到变异性对指标权重的作用,又兼顾了关联性对指标权重的作用,赋权过程中可以消除关联指标对于权重的影响。(3)鉴于我国农村区域经济发展不协调,为排除异常值对整体估计结果的影响,对所有连续型变量进行1% 缩尾处理。稳健性检验结果(表 11)显示,数字经济促进农民增收的结论依然成立,且在1% 的水平上显著,证明了结论的稳健性。

4 结论与对策建议 4.1 结论

本研究基于数字经济对农村生产发展产生深远影响的典型事实,运用我国2012—2021年31个省份的面板数据,在测度数字经济综合发展水平基础上,多维度实证检验数字经济对农民增收的影响及其内在作用机制。主要得出以下结论:(1)数字经济对农民增收具有显著促进作用,经过工具变量、删除样本等检验后,结论仍具有稳健性。其中,数字经济对农民的家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入产生显著促进效应,对农民转移性收入的影响并不显著。(2)数字经济的发展促进农业产业结构的合理化与高级化水平,推动了农业产业结构的优化升级,为农业产业发展注入了新的活力,有效促进农民收入水平的提升。(3)数字经济对农民增收具有非线性特征,且农业产业结构合理化还能够强化该效应。(4)数字经济对农民增收具有长期助推效应;数字经济对不同收入水平农民收入的提升作用呈“倒U型”,在数字经济发展过程中,最大受益群体是中等收入阶层;数字经济发展对中、西部农民增收的推动力明显强于东部地区。

4.2 对策建议第一,加快数字经济建设进程,保障农民增收动力的持续性。依据本研究实证结果,数字经济对农民增收具有显著促进作用,且具有较大发展空间。因此,需建立健全数字乡村建设治理系统,以切实增强乡村产业发展的基础设施保障能力;同时,政府需制定完善数字乡村建设的整体规划与运行规则,加强对治理过程中各环节的评价考核,确保数字乡村建设目标如期实现;此外,还应增加农村数字基础设施的投资,加快推动农村地区道路、水利和电力等基础设施的数字化改造,提升农村数字化设备及信息化系统的普及率,打通农村数字经济“最后一公里”。

第二,构建数字经济发展与农业产业结构升级的创新融合机制,形成新型农民增收动力。数字经济的发展和农业产业结构升级是相互促进的,数字经济促进农民增收效应要越过农业产业结构合理化水平的一定门槛才能起到促进作用。因此,需重视数字经济对农民增收带来的影响,建立健全农业数字化平台,提高农业数字化、智能化水平;同时,应针对农村区域发展实际,合理有序引导数字技术向农业产业领域渗透,促使农业资源要素合理有序的配置,促进农业产业的智能化与数字化升级,强化数字经济对农民的增收作用。

第三,健全数字经济发展的利益分配机制,有效保障参与主体的相关权益。在数字经济发展的过程中,需要进行资源的优化整合,因此应建立合理的激励约束机制与参与机制,保障各利益主体的基本权益,以实现数字经济投资方、建设方和参与方的利益共享。此外,农民作为数经济发展成果的关键受益者,需切实加强农民群体的利益保护,深入推进物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业生产经营的深度融合,通过优化农业资源的利用与提高农业经营管理的效率的方式,推动农业从“大产业”向“强产业”转型,真正实现产业兴旺,形成数字经济对农民收入增长的持续促进作用,进而为农民带来更多的经济利益。

第四,加强东中西部合作互动,促进区域数字经济与农业产业结构的统筹联动。东部地区应发挥现有优势,积极为中、西部农业数字经济发展提供资金与技术支持,着力提高农业数字技术应用水平,为农业结构升级提供坚实的数字技术支撑,进一步提高农民收入水平;中部地区应与东部农业产业进行合理的对接,保证农业产业有序转移,促进农业产业的高加工度化和高附加值化,助力农民增收;西部地区要把握住数字经济提供的“弯道超车”机遇,加大数字基础设施建设力度,培育农业产业发展人才,制订合理的农业产业发展政策,加强与东、中部地区的合作,扭转“数字鸿沟”为“数字红利”,进而提高农民收入。

| [1] |

TADESSE G, BAHIIGWA G. Mobile phones and farmers marketing decisions in Ethiopia[J]. World Development, 2015, 68: 296-307. DOI:10.1016/j.worlddev.2014.12.010 |

| [2] |

COUTURE V, FABER B, GU Y, LIU L. Connecting the countryside via E-commerce: Evidence from China[J]. American Economic Review: Insights, 2021(3): 278-296. DOI:10.1257/aeri.20190382 |

| [3] |

胡伦, 陆迁. 贫困地区农户互联网信息技术使用的增收效应[J]. 改革, 2019(2): 74-86. HU L, LU Q. The effect of internet information technology used by farmers on income-increasing in poverty areas[J]. Reform, 2019(2): 74-86. |

| [4] |

孙文婷, 刘志彪. 数字经济、城镇化和农民增收——基于长江经济带的实证检验[J]. 经济问题探索, 2022(3): 1-14. SUN W T, LIU Z B. Digital economy, urbanization and farmers' income increase-An empirical test based on the Yangtze River Economic Belt[J]. Inquiry into Economic Issues, 2022(3): 1-14. |

| [5] |

王子凤, 张桂文. 数字经济如何助力农民增收——理论分析与经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2023, 45(2): 16-28. DOI:10.13781/j.cnki.1007-9556.2023.02.002 WANG Z F, ZHANG G W. How does digital economy boost farmers' Income: Theoretical analysis and empirical evidence[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2023, 45(2): 16-28. DOI:10.13781/j.cnki.1007-9556.2023.02.002 |

| [6] |

张丽君, 梁怡萱, 巩蓉蓉. 数字经济对城乡收入差距的动态影响研究——来自中国31个省(区、市)的证据[J]. 经济问题探索, 2023(3): 18-40. ZHANG L J, LIANG Y X, GONG R R. Research on the dynamic influence of digital economy on urban-rural Income Gap: Evidence from 31 provinces (municipalities and autonomous regions) in China[J]. Inquiry into Economic Issues, 2023(3): 18-40. |

| [7] |

许成安, 刘一涵. 数字经济助力农村低收入群体共同富裕——理论机制与微观证据[J]. 江汉论坛, 2023(3): 35-42. XU C A, LIU Y H. Digital economy contributes to the common prosperity of rural low-income groups: Theoretical mechanism and micro-evidence[J]. Jianghan Tribune, 2023(3): 35-42. |

| [8] |

付豪, 赵翠萍, 程传兴. 区块链嵌入、约束打破与农业产业链治理[J]. 农业经济问题, 2019(12): 108-117. DOI:10.13246/j.cnkiiae.20191115.001 FU H, ZHAO C P, CHENG C X. Embedded block chain, constraints, break with the agricultural industrial chain management[J]. Issues in Agricultural Economy, 2019(12): 108-117. DOI:10.13246/j.cnkiiae.20191115.001 |

| [9] |

邱泽奇, 张樹沁, 刘世定. 从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角[J]. 中国社会科学, 2016(10): 93-115. QIU Z Q, ZHANG S Q, LIU S D. From digital divide to dividend differential: the perspective of Internet capital[J]. Social Sciences in China, 2016(10): 93-115. |

| [10] |

朱红根, 宋成校. 互联网使用对家庭农场劳动力资源配置的影响[J]. 农业技术经济, 2020(8): 40-53. DOI:10.13246/j.cnki.Jae.2020.08.004 ZHU H G, SONG C X. The impact of Internet use on labor resource allocation in family farms[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2020(8): 40-53. DOI:10.13246/j.cnki.Jae.2020.08.004 |

| [11] |

李晓静, 陈哲, 夏显力. 数字素养对农户创业行为的影响——基于空间杜宾模型的分析[J]. 中南财经政法大学学报, 2022(1): 123-134. DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2022.0006 LI X J, CHEN Z, XIA X L. The impact of digital literacy on farmers' entrepreneurial behavior: An analysis based on spatial Durbin model[J]. Journal of Zhongnan University of Economics, 2022(1): 123-134. DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2022.0006 |

| [12] |

马玉婷, 高强, 杨旭丹. 农村劳动力老龄化与农业产业结构升级: 理论机制与实证检验[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2023(2): 69-79. DOI:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2023.02.007 MA Y T, GAO Q, YANG X D. The aging of rural labor force and the upgrading of agricultural industrial structure: Theoretical mechanism and empirical test[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2023(2): 69-79. DOI:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2023.02.007 |

| [13] |

李策划. 互联网时代数字劳动的政治经济学分析[J]. 改革与战略, 2020, 36(3): 34-43. DOI:10.16331/j.cnkiissn1002-736x.2020.03.005 LI C H. Political economic analysis of digital labor in the internet era[J]. Reformation & Strategy, 2020, 36(3): 34-43. DOI:10.16331/j.cnkiissn1002-736x.2020.03.005 |

| [14] |

韩国莹, 刘同山. 信息通信技术能否促进农村产业结构升级——来自北京市第三次全国农业普查的证据[J]. 农业现代化研究, 2019, 44(1): 108-118. DOI:10.13872/j.1000-0275.2023.0009 HAN G Y, LIU T S. Does ICT promote the upgrading of rural industrial structure: Evidence fromthe third national agricultural census in Beijing[J]. Research of Agricultural Modernization, 2019, 44(1): 108-118. DOI:10.13872/j.1000-0275.2023.0009 |

| [15] |

刘国斌, 李岱霖. 数字技术与业农村信息化互动发展研究[J]. 情报科学, 2023(4): 127-132. DOI:10.13833/j.issn.1007-7634.2023.04.015 LIU G B, LI D L. Interactive development of digital technology and agricultural and rural and information[J]. Information Sciences, 2023(4): 127-132. DOI:10.13833/j.issn.1007-7634.2023.04.015 |

| [16] |

李本庆, 岳宏志. 数字经济赋能农业高质量发展: 理论逻辑与实证检验[J]. 江西财经大学学报, 2022(6): 95-107. DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1224/f.2022.06.004 LI B Q, YUE H Z. High-quality agricultural development enabled by digital economy theoretical logic and empirical test[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2022(6): 95-107. DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1224/f.2022.06.004 |

| [17] |

曹菲, 聂颖. 产业融合、农业产业结构升级与农民收入增长——基于海南省县域面板数据的经验分析[J]. 农业经济问题, 2021(8): 28-41. DOI:10.13246/j.cnki.iae.2021.08.004.iae.2021.08.004 CAO F, NIE Y. Industrial convergence, upgrading of agricultural industry structure and farmers' income increase: An empirical analysis of county panel data in Hainan Province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(8): 28-41. DOI:10.13246/j.cnki.iae.2021.08.004.iae.2021.08.004 |

| [18] |

刘成, 周晓时, 陈莎莎, 刘明迪, 李谷成, 李勤志, 冯中朝. 湖北省农业结构调整对农民收入的效应分析[J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(9): 201-211. DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2017.09.24 LIU C, ZHOU X S, CHEN S S, LIU M D, LI G C, LI Q Z, FENG Z C. Effect of agricultural structure adjustment on farmers' income in Hubei Province[J]. Journal of China Agricultural University, 2017, 22(9): 201-211. DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2017.09.24 |

| [19] |

黄细嘉, 张科, 熊子怡, 胡兵. 乡村旅游、结构转型与农民收入增长——来自"全国休闲农业与乡村旅游示范县"的经验证据[J]. 世界农业, 2023(3): 71-84. DOI:10.13856/j.cn11-1097/s.2023.03.006 HUANG X J, ZHANG K, XIONG Z Y, HU B. Rural tourism, structural transformation and the Increase of farmers' income empirical evidence from rural tourism demonstration county[J]. World Agriculture, 2023(3): 71-84. DOI:10.13856/j.cn11-1097/s.2023.03.006 |

| [20] |

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10): 65-76. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0154 ZHAO T, ZHANG Z, LIANG S K. Digital economy, entrepreneurship, and high-quality economic development: Empirical evidence from urban China[J]. Journal of Management World, 2020(10): 65-76. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0154 |

| [21] |

李雪, 吴福象, 竺李乐. 数字经济与区域创新绩效[J]. 山西财经大学学报, 2021(5): 17-30. DOI:10.13781/j.cnki.1007-9556.2021.05.002 LI X, WU F X, ZHU L L. Digital economy and regional innovation performance[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2021(5): 17-30. DOI:10.13781/j.cnki.1007-9556.2021.05.002 |

| [22] |

周传豹. 农业部门内的结构红利: 基于增长和波动效应的研究[J]. 经济经纬, 2017, 34(1): 44-49. DOI:10.15931/j.cnki.1006-1096.2017.01.008 ZHOU C B. Structural dividends in agricultural department: Based on the research of growth and volatility effects[J]. Economic Survey, 2017, 34(1): 44-49. DOI:10.15931/j.cnki.1006-1096.2017.01.008 |

| [23] |

荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架[J]. 经济学家, 2019(2): 66-73. DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f2019.02.008 JING W J, SUN B W. Digital economy promotes high-quality economic development: A theoretical analysis framework[J]. Economist, 2019(2): 66-73. DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f2019.02.008 |

| [24] |

黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8): 5-23. DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2019.08.001 HUANG H Q, YU Y Z, ZHANG S L. Internet development and productivity growth in manufacturingIndustry: Internal mechanism and China experiences[J]. China Industrial Economics, 2019(8): 5-23. DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2019.08.001 |

(责任编辑 邹移光)

2024, Vol. 51

2024, Vol. 51