文章信息

基金项目

- 国家社会科学基金项目(20CJY023);国家级大学生创新创业资助项目(S202310712042)

作者简介

- 王雅楠(1988—),女,博士,副教授,研究方向为资源环境与政策,E-mail:wyn3615@nwafu.edu.cn.

文章历史

- 收稿日期:2024-01-28

2. 北京交通大学机械与电子控制工程学院,北京 100000

2. School of Mechanical and Electronic Control Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100000, China

【研究意义】2024年中央一号文件指出,我国目前工作的重心在于推进乡村全面振兴、强化农民增收。但长期以来,我国农业农村发展面临生产效率低下、基础设施落后等问题[1],这些因素严重影响农村经济发展、阻碍农户增收。2018年中央一号文件首次提出“数字乡村”战略,通过集成数字技术进入农业生产、基础设施建设等方面,增加农户收入与改善生活质量,推动农业和农村地区的现代化。在此背景下,农业农村数字化对农户收入增长是否具有显著的赋能效应,中间又有哪些作用机制,是否存在异质性与“数字鸿沟”?厘清这些问题可以丰富数字乡村领域的相关研究、拓宽农户增收渠道,对缓解“数字鸿沟”难题、缩小城乡收入差距、保障农村数字经济高质量发展具有重要现实意义。【前人研究进展】随着数字乡村的推进,农业农村数字化对农户收入的影响也受到学术界的广泛关注。首先在增收效应方面,部分学者认为数字化能够有效赋能农户增收[2];也有学者研究指出,数字化的增收效应存在收入异质性[3]与地区异质性[4],会加大收入差距[5]。Li等[6]认为数字普惠金融显著促进了农村居民收入增加,且随着居民收入的增加,促进作用逐渐增强;朱秋博等[7]研究指出信息化加剧了农村内部的收入差距。其次在影响机制方面,目前学者主要从社会网络[8]、非农就业与创业[9]等方面探究中间机制。李松等[10]指出,社会网络在数字技术采纳与农户增收之间存在显著正向的中介效应;Lian等[11]研究发现数字普惠金融通过创业、金融投资、非农就业、机械化生产等方面促进农村居民收入增长;Li等[12]指出数字乡村建设可以通过促进家庭创业、非农就业来增加家庭收入。最后关于数字化测度标准,目前学术界还存在一些差异。王恒等[13]从数字基础、数字普及、数字应用、人才资源与创新发展5个准则层测度农业数字化发展程度;Jiang等[14]对数字农业衡量的底层指标为农村互联网普及率、淘宝村个数与农村居民人均交通通信支出占比;李梦柯等[15]则依据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,从数字化基础设施、农业数字化与农业数字产业化3个维度构建指标层。目前在数字化对农户收入影响机制的实证研究方面,“数字化”的测度标准存在差异且不够全面,现有研究更偏向于“农村数字化” [13],如乡村数字化基础设施(农村互联网、移动电话普及率等)、乡村数字化服务水平(如淘宝村、农村金融普惠指数等),而忽视了“农业数字化”,因此实证结果可能无法全面反映农业农村数字化对农户收入的真实影响。现有研究关于作用机制的探讨多集中于非农就业与创业方面,对中间机制的探讨较为单一,有待进一步深化。同时,现有研究大多关注数字化与农户收入的正向线性关系,探讨前者对后者的直接促进作用,而忽略了“数字鸿沟”可能带来的门槛效应与返贫效应。在乡村振兴、农业农村现代化的背景下,探究数字化对农户增收的内在影响及机制,具有重要的学术价值与社会意义。【本研究切入点】基于数字化的应用领域和目标,本文将“数字乡村”分为“农业数字化”与“农村数字化”两个维度。农业数字化强调在农业生产和管理过程中应用数字技术,通过大数据、物联网的应用,提高农业生产效率和质量;农村数字化更广泛地涉及农村地区的基础设施和社会服务,提高农民的收入和生活水平。通过利用全国31个省(区)2011—2020年省级面板数据,构建基于农业数字化与农村数字化的“农业农村数字化”评价体系,采用固定效应模型与中介效应模型从多层面深入分析数字化对农户增收的影响机制,并借助门槛模型探究两者间的非线性关系。【拟解决的关键问题】基于现有研究,创新性地从“农业数字化”与“农村数字化”两个维度出发,并基于“数字鸿沟”理论的“接入沟”与“使用沟”角度选取农业农村数字化指标,采用熵权TOPSIS法进行测算,研究农业农村数字化对农户增收的影响。在基准回归之后,进一步引入中介效应模型,聚焦农户兼业发展、土地流转、农户融资与农产品销售4个方面,更加深入地分析“数字化”对农户的增收机制,最后采用门槛效应模型分析“数字鸿沟”带来的门槛效应。

1 理论分析与研究假设 1.1 数字化对农户增收的直接效应数字乡村建设是实现乡村振兴、加快推进农业农村现代化的重要一环。在此背景下,本文认为数字化对农户收入的影响途径可以分为两个方面:一是在农业生产与管理方面[16]。智能化工具大幅提高农业作业效率,推动农业生产朝规模化经营和标准化流程转型。在此过程中,数字技术促成农业生产规模效益的提升,劳动力和物质资源成本显著降低[17],实现农户增收。二是在生活方面。互联网、移动电话等基础设施的普及为农村居民的生活带来便利,提高生活质量。农村居民通过互联网获取各类信息,提高效率,节约人力物力成本;此外通过网络教育平台,农村居民接受到更多样化的教育和培训,提高就业技能,从而拓宽收入渠道[18]。基于以上论述,提出假说1:农业农村数字化对农户增收具有直接促进作用。

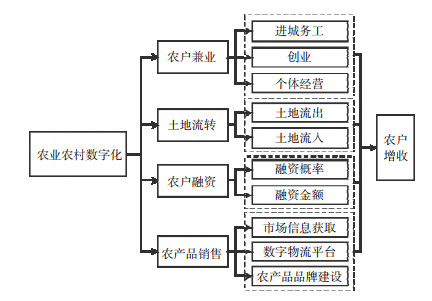

1.2 数字化对农户增收的间接效应1.2.1 农户兼业发展 农业农村数字化不仅直接影响农户的家庭收入,还间接通过改变农户的兼业状况来影响家庭收入[19]。数字化农业作为一种新兴生产要素,通过大数据、区块链等技术的应用,建立标准化作业系统,可提高生产效率、减少对农业劳动力的需求,产生大量闲置劳动力[20]。许多农户开始利用额外时间从事非农产业活动,如进城务工、创业或个体经营,兼业水平显著提高,提升了家庭收入水平。

1.2.2 加速土地流转 有效的土地流转可以实现土地资源的优化配置,农业农村数字化通过加速土地流入与流出提高土地使用效率[21],促进农户发展。第一,数字化可以促进土地流出,增加小农户非农收入。农业数字化的发展为小农户提供更多的非农就业机会。小农户种植规模较小,与传统务农相比,非农就业能带来更高收入。出于经济理性人假设,小农户会降低对土地的依赖性,倾向转出土地从事非农就业来增加总收入。第二,在数字化带来的高效率下,有技术与资金支持的农户会大规模流入土地,扩大农业生产规模,向新型农业经营主体转变,实现规模经济、增加农业收入。在数字化支持下,土地资源的利用效率得到显著提升,各类农户才能都得到充分发展,有效提升了农业生产的整体效率和收益。

1.2.3 提高农户融资概率 农户作为经济理性人,其种粮意愿取决于农业生产效益,数字化的出现能提高部分农户的种植意愿,使其产生扩大生产规模的倾向,逐渐从小农户向新型农业生产经营主体转变。对这部分农户而言,获得资金支持是提高农业生产效率和扩大经营规模的关键。数字金融平台提供了新的融资渠道,使农户更易获得生产资金[22];同时数字化可提高农户的信用记录可见度,增强融资能力。基于资金支持,农户可以进行更大规模的生产投资,进一步提高生产效率和收益。

1.2.4 促进农产品销售 提高农产品的市场销售量也是提升农户收入的关键环节。电子商务平台的兴起为农村经济带来新的增长点,农户可以直接通过电子商务平台销售农产品,缩短销售链路,提高收益。这不仅可以扩大市场范围,使农产品销往更远地区甚至海外市场,也可以减少销售的中间环节,提升农产品的销售效率[23]。此外,数字化平台也可为农产品品牌建设提供便利,增加产品的附加值[24]。

综合以上4个方面,农业农村数字化的影响是全方位的。它不仅直接提高农业生产的效率和质量,还通过间接途径显著增强农户的经济实力和市场适应能力,为农业农村的可持续发展奠定坚实的基础。农业农村数字化对农户增收的作用机制如图 1所示。基于以上论述,提出假说2:农业农村数字化通过促进农户兼业、加速土地流转、提高农户融资概率、促进农产品销售,从而赋能农户经济增收。

|

| 图 1 农业农村数字化作用机制与农户收入增长 Fig. 1 Mechanism of digitalization in agriculture and rural areas and the increase of farmers' income |

1.3 数字普惠金融对农户增收的影响具有“门槛效应”

资本积累是生产力发展和收入增长的重要因素。数字普惠金融要求农户具备一定的数字技能,如使用智能手机和互联网银行等,缺乏这些技能的农户很难接触和利用金融资源,从而增加进入门槛。对农户而言,普惠金融提供了获得资本的途径,但这通常需要满足一定条件,如信用历史和抵押能力,如果农户无法满足这些基本条件,他们就无法从数字普惠金融中受益,从而形成一种“门槛” [25]。此外,在经济交易中,信息不对称会导致市场效率低下。农户如果不能提供足够信息证明其信用或还款能力,金融机构可能因评估风险过高而拒绝服务。最后,较大的农场或农业企业由于规模效应,更容易获得信贷支持和更低的交易成本;小规模农户可能因为缺乏规模经济而难以获得或负担这些服务,这导致“门槛效应” [26],小农户较难享受到数字普惠金融带来的全面利益。

总之,数字普惠金融虽然提供了一条增加农户收入的潜在途径,但由于经济、技术和制度的多重门槛,其普及和效果仍受限于农户的具体条件和环境。基于以上论述,提出假说3:数字普惠金融在农业农村数字化对农户的增收影响中发挥“门槛效应”。

2 农业农村数字化水平测度“农业数字化”和“农村数字化”是两个相关但不同的概念,两者共同构成“农业农村数字化”。“数字鸿沟”是指在数字化进程中,不同个体或群体间由于对信息技术的拥有、应用能力的不同而造成的贫富进一步分化和信息落差。“数字鸿沟”可以分为第一道沟和第二道沟,即“接入沟”和“使用沟”,分别指因接入机会和使用互联网的差异而产生的“数字鸿沟” [27]。

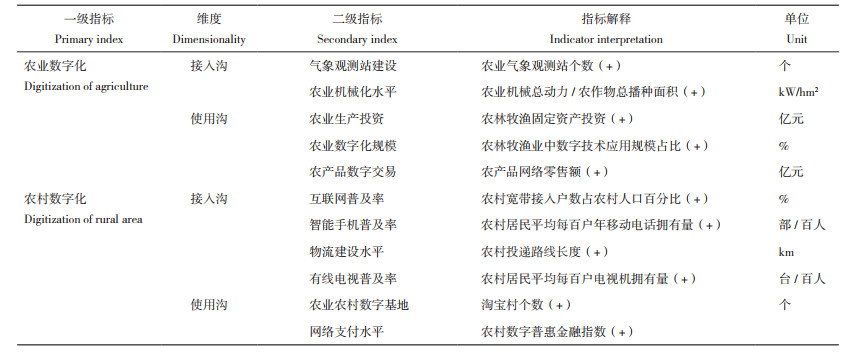

本研究的核心解释变量是农业农村数字化水平。对农业农村数字化水平,从“农业数字化”与“农村数字化”两个层面出发,基于“接入沟”和“使用沟”构建综合评价体系(表 1),并运用熵权TOPSIS法进行测算。在农业数字化层面,共设置5个二级指标,其中“接入沟”指标包括气象观测站建设与农业机械化水平,“使用沟”指标包括农业生产投资、农业数字化规模和农产品数字交易;在农村数字化层面,共设置6个二级指标,其中“接入沟”指标包括互联网普及率、智能手机普及率、物流建设水平和有线电视普及率,“使用沟”指标包括农业农村数字基地与网络支付水平。

|

2.1 测度指标及数据来源说明

本研究选取的测度指标基础数据来源于国家统计局、EPS中国区域经济数据库、阿里研究院报告及2011—2020年北京大学数字普惠金融指数[28]。数据收集过程中,对数据严重缺失的,我们对指标进行剔除或更换;对少数年份数据缺失的,我们采用年平均增长率进行补齐。

在农业数字化的“接入沟”测度中,以农业气象观测站个数来衡量气象观测站建设,农业机械化水平采用农业机械总动力与农作物总播种面积的比值来表示。在“使用沟”测度中,农业生产投资以农林牧渔固定资产投资来衡量;农业数字化规模利用投入产出表进行测算:首先计算第一产业投入产出中数字化支出占比系数,然后乘以第一产业增加值得到第一产业中数字化活动增加值,以此来表示农业数字化规模;农产品数字化交易采用农产品网络零售额来衡量,基于数据可得性,用电子商务销售总额乘以农林牧渔总产值在地区GDP中的占比来表示农产品网络零售额[29]。

在农村数字化的“接入沟”测度中,互联网普及率采用农村宽带接入户数占该地区农村人口百分比进行测算,有线电视普及率采用农村居民平均每百户电视机拥有量表示,农村物流建设水平采用农村投递路线长度来衡量。在“使用沟”测度中,农业农村数字基地参考阿里研究院的淘宝村个数数据;网络支付水平使用北京大学数字普惠金融指数进行测度。

以上指标均为正向测度指标。

2.1.1 农业农村数字化水平测算方法 现有研究较多使用熵权法对数字化水平进行测算,本文选用熵权TOPSIS法进行测度。相比传统熵权法,熵权TOPSIS法的优势在于,它不仅提供客观的权重分配机制,还能综合权重对各个评价对象进行排序,从而得到各个评价对象的综合表现排名。

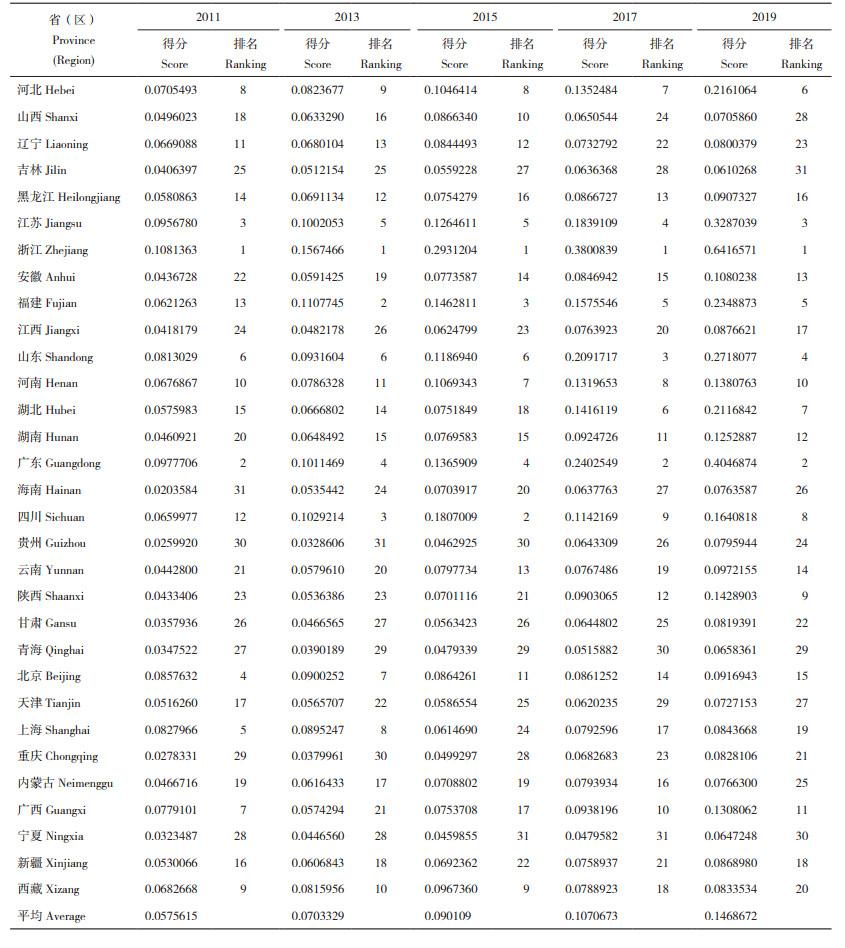

2.1.2 农业农村数字化水平测算结果 应用熵权TOPSIS法后,2011—2019年各省(区)农业农村数字化水平得分与排名结果见表 2,其中得分范围在0~1,得分越高,表明该省(区)数字化水平越高、排名越靠前。从表 2可以看出,浙江省自2011年以来数字化水平稳居第一,这可能归因于该省在电子商务、数字技术和创新领域的强劲发展,特别是阿里巴巴等大型科技公司显著促进了农产品的线上销售。广东、江苏和福建一直保持在前5名,这反映出沿海地区城市在技术基础设施、金融资源和政策支持方面的优势,对农业农村数字化发展起到重要推动作用。

|

综合分析全国31省(区)农业农村数字化水平的动态变动,可以得出以下结论:首先,农业农村数字化水平总体呈上升趋势,反映出我国近年来在推动农业农村数字化方面的重大努力和取得的显著进展,这是由于国家层面对农业数字化的重视、科技在农业领域的广泛应用以及农村地区信息化基础设施的逐步完善。这一变化表明,农业正逐渐从传统的劳动密集型向技术密集型转变,农业生产效率和质量在提升,农民的生活水平和管理能力也在不断改善。其次,数字化水平存在明显的区域差异,中东部地区特别是沿海省份的数字化水平较高,而西部地区的数字化水平相对较低。产生差异的原因可能是,中东部地区由于经济发展水平较高、基础设施更完善、政策支持和资金投入较多,其农业农村数字化水平相对较高;西部地区由于地理位置偏远、经济发展相对滞后、基础设施建设不足等因素,其数字化水平相对较低。这种差异不仅反映地理和经济条件的影响,也指向未来农业数字化发展的潜在重点区域,即需要在西部地区加大投入、缩小东西部之间的“数字鸿沟”。

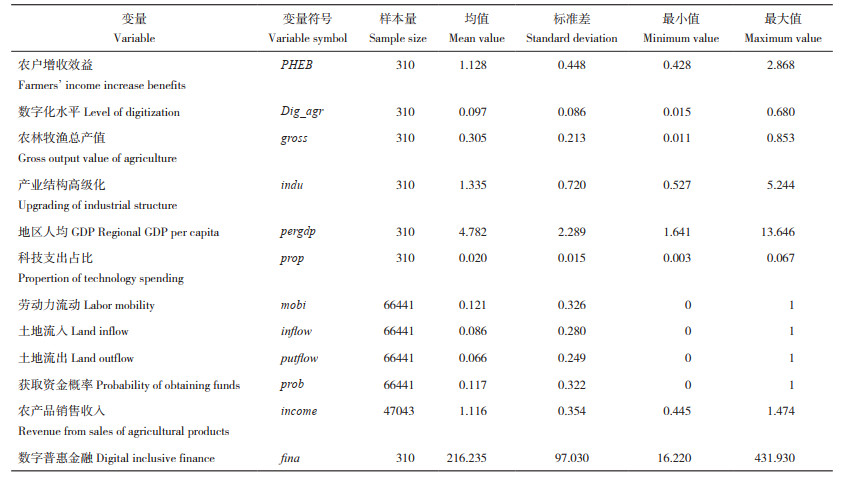

3 农业农村数字化对农户增收影响机制的实证检验为深入探究农业农村数字化对农户增收的影响及作用机理,本文构建了双向固定效应模型、中介效应模型与门槛模型。所研究的被解释变量是农户增收效益,核心解释变量是农业农村数字化水平,控制变量选取农林牧渔总产值、产业结构高级化程度、地区人均GDP和科技支出占比;中介变量是农户兼业、土地流转、农户融资与农产品销售;门槛变量为数字普惠金融(表 3)。

3.1 变量选取

3.1.1 被解释变量:农户增收效益 参考戴洁等[30]做法,使用农村地区居民人均可支配收入代表农户经济效益。农村地区居民人均可支配收入是一个综合性指标,不仅包括农业收入,还包括非农业收入、财产性收入以及转移性收入等。农业农村数字化不仅能影响农户的农业收入,还能通过促进农户参加兼业活动而增收。该指标能够更加全面地反映农户的经济状况与兼业状况,较好地反映数字化对农户经济收入的影响。需要说明的是,“农村居民人均可支配收入”在2014年以前为“农村居民人均纯收入”,2014年之后测算口径发生变化。但为观测农业农村数字化长期以来对农户增收的效益,本文将2011— 2013年“农村居民人均纯收入”近似代替为“农村居民人均可支配收入”,同时为保障严谨性,在稳健性检验中剔除这3年数据。

3.1.2 核心解释变量:农业农村数字化水平 本文基于构建的数字化水平评价体系与熵权TOPSIS法对全国2011—2020年31个省(区)的数字化水平进行测算,以最终得分作为各省各年份的农业农村数字化发展水平。考虑到当年的数字化水平赋能效应具有延时性,同时为减弱反向因果,使用滞后一期数据。

3.1.3 控制变量 (1)农林牧渔总产值。这一变量反映了一个地区农业部门的整体规模和产出效率,农业总体生产力是影响农户收入的一个重要因素。如果不控制这一变量,农业规模和效率的差异可能会混淆数字化水平对农户收入的实际影响。(2)产业结构高级化程度。指的是一个地区经济结构中高附加值、高技术含量产业的比重,本研究使用第三产业增加值与第二产业增加值的比值进行衡量。这个指标反映了地区经济的发展水平和技术进步程度,会影响到农业数字化的程度和农户收入。(3)地区人均GDP。这是衡量一个地区经济发展水平的关键指标。经济发展水平高的地区往往有更好的基础设施、更多的投资以及更高的消费能力,这些都可能间接影响农户的收入水平。不考虑这一因素可能会导致评估结果的偏误。(4)科技支出占比。这反映了一个地区对科技创新和研发的投入程度,以当年政府财政支出中科技支出的占比来衡量。科技投入是推动农业现代化和数字化的关键因素之一,控制这一变量有助于区分数字化水平对农户收入影响的独立效应,与由科技投入引起的变化区分开来。

3.1.4 中介变量 参考高杨等[21]的方法,使用北京大学中国家庭追踪调查(CFPS)数据库中的问卷与数据进行省级匹配。(1)农户兼业,以农村地区劳动力流动作为代理变量。选取CFPS数据库问卷中的“过去12个月,您家是否有人帮其他农户做农活(如帮人种田、养牲口等)或外出打工(如去城市打工)挣钱”进行衡量,“是=1”、表示存在劳动力流动,“否=0”、表示不存在。(2)土地流转,设置土地流入与土地流出两个代理变量。使用问卷中的“过去一年,除去集体分配的,您家是否从别人或集体那租用土地”与“过去一年,您家是否将集体分配的土地出租给其他人(无论是否收取租金,只要有将土地交与其他人使用即视为出租)”这两个问题,“是=1”、表示土地有流入或流出行为,“否=0”、表示不存在。(3)农户融资,使用金融信贷获取资金的概率作为代理变量。以问卷中的“除房贷外,您家现在是否有其他没有还清的银行贷款”进行衡量。(4)农产品销售,选取农产品销售收入作为代理变量。选取问卷中“过去一年,您家养的家禽、家畜、生产出来的副产品(比如鸡蛋、牛奶、羊毛、羊绒、羊皮),包括所有卖出去的和自家消费的,加起来一共值多少钱”来表示农产品销售额。

3.1.5 门槛变量 数字化的发展不是一蹴而就的,各个地区的数字经济基础存在较大差异,农户对数字化的接触与使用机会也不同,可能会存在“数字鸿沟” [31]。北京大学公布的数字普惠金融指数包括多个指标体系,是农业农村数字化水平较为全面的代表。本文在构建门槛效应模型时选取数字普惠金融作为门槛变量。

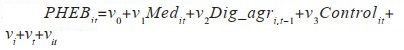

3.2 模型构建为探究农业农村数字化水平对农户增收的具体影响,本研究构建如下计量经济模型:

|

公式(1) |

式中,i表示省(区),t表示年份;PHEBit表示第t年i省(区)的农户收入,为被解释变量;Dig_agri,t-1表示第t-1年省(区)的农业农村数字化水平,考虑其经济机理与为减弱反向因果,采用滞后一期农业农村数字化数值带入模型,为核心解释变量;Control it表示控制变量,即农林牧渔总产值、产业结构高级化程度、地区人均GDP与科技支出占比;∂ i表示地区固定效应,δt表示时间固定效应,ε it表示随机扰动项。

为深入探究乡村数字经济与农户增收之间的内在关系,本研究借鉴温忠麟等[32]的三步法设计中介效应模型:

|

公式(2) |

|

公式(3) |

|

公式(4) |

中介变量与解释变量、被解释变量之间的关系如式(2)~ 式(4)所示,其中,Med it是中介变量,分别是劳动力流动、土地流入、土地流出、获得资金概率与农产品销售收入。

由于我国各地区的经济发展水平、产业结构等存在较大差异,数字化接入与使用基础也存在较大差异,“数字鸿沟”效应使数字化水平对农户增收的影响可能存在非线性效应。本文选取数字普惠金融作为门槛变量,以数字普惠金融指数作为代理变量,门槛模型设定为:

|

公式(5) |

式中,ξit是阈值变量,ω是待确定的阈值;I(.) 是一个指标函数。

3.3 实证结果与分析3.3.1 基准回归 依次使用混合OLS、固定效应与随机效应回归,经过F检验、LM检验与Hausman检验,最终选择双向固定效应模型。经过异方差、截面自相关与序列自相关检验,原始数据存在异方差与自相关问题,故使用省级聚类标准误对模型进行修正,并对因变量农户收入进行1% 的缩尾处理,基准回归结果见表 4。在表 4列(1)、列(2)中,农业农村数字化水平通过5% 的显著性水平检验且系数为正,在列(3)~ 列(5)中,随着控制变量的逐渐加入,农业农村数字化水平的显著性提高,均通过1% 的显著性水平检验,证明农业农村数字化水平对农户增收具有显著的促进作用,假说1得到验证。

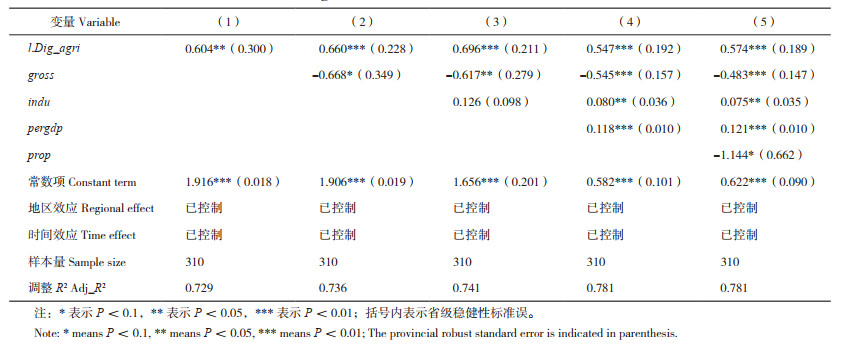

3.3.2 稳健性分析 (1)调整样本与替换变量。为确保研究结果的严谨性与稳健性,排除结果的偶然性与特定变量设定的特殊性,分别剔除2011—2013年口径变动的样本数据、2020年受新冠疫情影响数据与更换核心解释变量。本研究的核心解释变量为农业农村数字化水平,将其代理变量替换为评价体系中的淘宝村个数,且使用滞后一期数据,重新建立固定效应模型(表 5)。

由表 4回归结果列(1)、列(2)可以看出,在剔除2011—2013年口径不一致样本与2020年受新冠疫情影响样本后,核心解释变量依然分别通过5%、1% 显著性水平的检验;而由列(3)的回归结果可知,在替换核心解释变量后,淘宝村个数滞后一阶均通过1% 水平的显著性检验,系数为正,再次验证农业农村数字化水平对农户增收具有显著的正向促进作用。

(2)内生性问题。在基准回归中,虽然已控制个体特定效应和时间特定效应,并使用核心解释变量滞后一阶,但实证结果仍可能受到一些难以量化因素的影响,内生性问题仍可能存在。这种遗漏变量问题会导致本文估计的农业农村数字化水平(Dig_agri)系数有偏差。此外,农户的收入水平也会影响对数字化技术的采纳和利用,两者可能存在反向因果关系。通过内生性检验,确定解释变量具有内生性。为缓解由于遗漏变量、观测误差或反向因果导致的内生性问题,本文采用二阶段最小二乘法(IV-2SLS)对模型进行内生性检验。

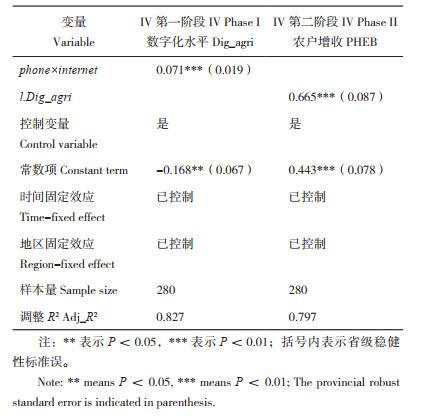

选取1987年全国各省(区)农村电话年末用户数作为工具变量,这能反映当时各省(区)农村地区通信基础设施的发展水平。早期的基础设施可能会影响后期数字化建设和技术接受度。因此,它可能与2011—2020年的农业农村数字化水平显著相关,其普及程度与随后的数字化发展水平呈正相关。1987年的数据足够早,使得它不太可能受到研究期间(2011—2020年)内生变量的影响,这意味着它不会受到同期农户增收的影响或研究期间任何其他未观测因素的影响,满足工具变量的外生性条件。由于1987年的数据为截面数据,为与观测期的样本相匹配,使用上一年全国互联网用户数与1987年各省(区)农村电话用户数相乘构成交互项(phone× internet),以此作为农业农村数字化水平的工具变量(海南、重庆与四川由于数据缺失严重被剔除)。回归结果见表 6,Ⅳ第一阶段为核心解释变量对工具变量的回归结果,可以看出工具变量phone× internet的估计系数在1% 水平上显著,且F检验统计量为34.76大于10,通过弱工具变量检验;Ⅳ第二阶段为农户增收对核心解释变量的回归,结果显示,农业农村数字化的估计系数显著为正,表明在缓解内生性问题后,农业农村数字化仍能显著促进农户增收。

3.4 机制检验

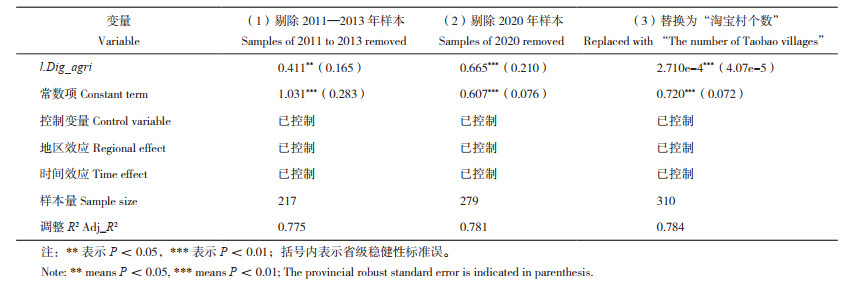

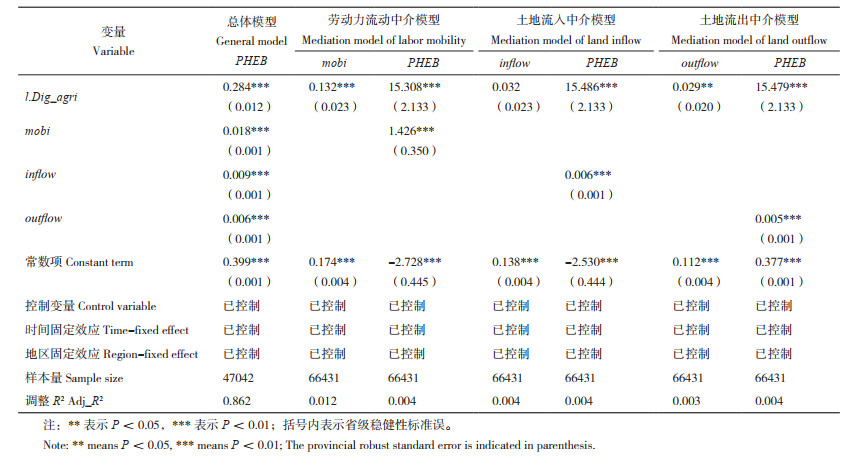

本研究在基准回归的基础上,将被解释变量、核心解释变量、控制变量以及中介变量劳动力流动(mobi)、土地流入(inflow)、土地流出(outflow)、获取资金概率(prob)、农产品销售收入(income)带入上述构建的中介递归方程中,以检验乡村数字化对农户增收的间接效应。中介效应的实证结果如表 7、表 8所示。

由表 7可知,劳动力流动的加快对于农户增收具有显著的促进作用,而农业农村数字化的发展有效地促进了劳动力流动的进一步加快,从而提高了农户增收。同时,农业农村数字化的提升可以进一步促进农村土地流出的增强,而农村土地流出的增强,对于农户增收有显著的正向作用。从表 8可以看出,获取资金概率的增大对于农户增收具有显著的促进作用,而农业农村数字化的发展促进了获取资金概率的进一步增大,从而提高了农户增收。数字化水平的提升可以使农产品销售收入获得进一步地提高,而农产品销售收入的提高,对于农户增收有显著的促进作用。综上所述,农业农村数字化会通过促进农户兼业、加速土地流转、提高农户融资概率、促进农产品销售,赋能农户经济增收,验证前文的假说2。

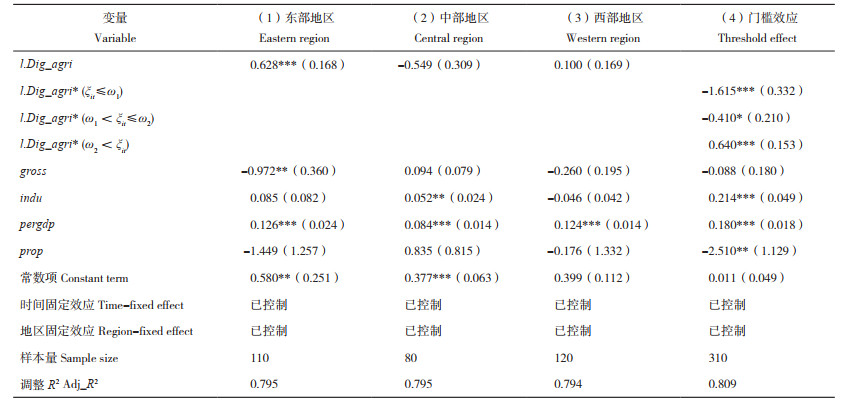

3.5 异质性分析长期以来,我国东部、中部和西部地区在经济发展、地理资源、基础设施建设等方面存在差异。为进一步探究不同地域的农业农村数字化水平对农户增收影响的差异,本研究参考国家统计局对我国三大地域的划分,将各省(区)分为东部、中部、西部地区分别进行固定效应模型回归,进一步验证农业农村数字化水平对农户增收的异质性影响(表 9)。从表 9回归结果列(1)~ 列(3)可以看出,农业农村数字化水平对农户增收影响具有异质效应。东部地区通过1% 水平的显著性检验,系数为正;中部地区未通过显著性检验且系数为负;西部地区回归系数为正但未通过显著性水平检验。东部地区在1% 显著性水平上呈现正向关系,可能归因于该地区较强的经济基础、更完善的基础设施和较高的教育水平,这些因素共同促进数字技术的快速采纳和有效应用,进而提高农业生产效率和市场销售能力。西部地区虽然在统计意义上不显著,但仍表现出正向效应,这可能是由于西部地区数字化发展的“赶超效应”,在政策推动和基础设施建设的支持下,该地区农业部门的竞争力和市场参与度得到有效提高。相反,中部地区未通过显著性检验,且系数为负,这可能提示几个潜在情况:首先,中部地区的数字化水平可能尚未达到对农户收入产生实质性正向影响的临界点;其次,这一负向系数可能暗示该地区存在“数字鸿沟”,即农户可能缺乏必要的技能和资源来有效利用数字技术,或者数字化的益处可能未能平均分配,导致未能普遍促进增收。

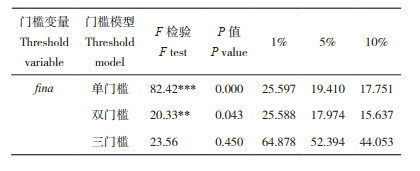

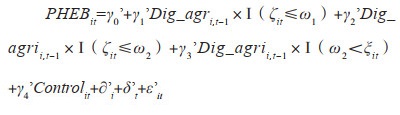

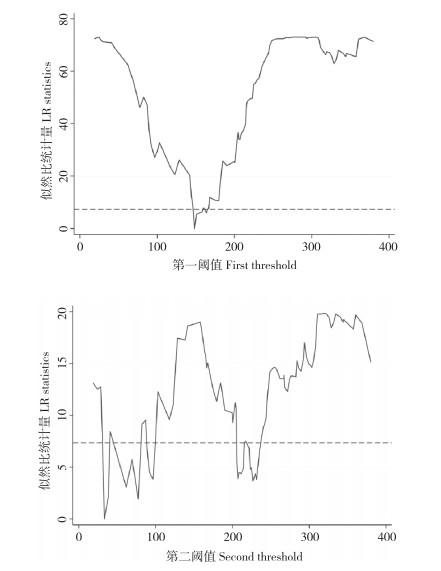

3.6 门槛效应检验

在进行门槛回归之前,首先要确定农业农村数字化水平对农户增收的影响是否具有门槛效应。以数字普惠金融指数作为门槛变量,借助STATA 17.0对单门槛、双门槛及三门槛分别进行识别,对数据进行1% 缩尾处理。使用Bootstrap方法反复抽样300次以模拟F统计量的渐近分布及临界值。从表 10可以看出,数字化水平分别在1% 和5% 统计水平上通过单门槛与双门槛检验,即认为农业农村数字化对农户增收具有双门槛效应。表 9第(4)列为门槛回归结果,结合 表 11可知,当普惠金融指数33.410时,农业农村数字化对农户增收具有负向影响,数字化水平每增加1% 单位,农户收入平均下降161.5元,且在1% 统计水平上显著;当普惠金融指数大于>33.401、148.370时,农业农村数字化对农户增收仍具有负向影响,但负向效应有所减缓,数字化水平每增加1% 单位,农户收入平均下降41元,在10% 统计水平上显著;当普惠金融指数>148.370时,农业农村数字化对农户的增收具有显著的正向效应,数字化水平每增加1% 单位,农户收入平均上升64元,通过1% 显著性水平检验。这表明随着普惠金融指数的不断提高,农业农村数字化水平对农户增收的影响呈现出先抑制再促进的“正U型”关系,假说3得到验证。这可能是由于在数字普惠金融水平较低时,农户无法有效利用数字化工具和服务,因为他们缺乏必要的资源、知识或技能。这种情况可能导致数字化投资未能产生预期的收益甚至带来负担,从而对农户收入产生负面影响;随着普惠金融指数的提升,农户可能开始获得更好的金融服务和产品,使他们能够更有效地利用数字技术。然而,这一阶段的正面效应可能还不足以完全抵消初期的负面影响,因此总体效应仍然是负面的,但程度有所减轻;而当数字普惠金融水平较高时,农户可能已经充分融入数字经济,并能够有效地利用数字化工具来提高生产力和市场准入,数字化对农户收入的正面影响变得显著。

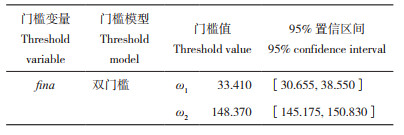

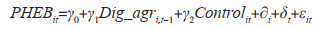

上述检验验证了双重门槛效应。根据门槛模型原理,门槛估计值为似然比统计量(LR)趋近0时对应的值,图 2为数字化水平的2个门槛值33.410、148.370在95% 置信区间下的似然比函数。虚线表示临界值为7.352,LR统计量最低点为真实门槛值,从图 2可以看出,估计的门槛值与实际的门槛值非常接近,由此可以认为上述门槛值是真实有效的。

|

| 图 2 双门槛效应参数与似然比统计量的关系 Fig. 2 Relationship between double threshold effect parameters and LR |

4 讨论

现有研究已验证农业农村数字化对农户增收具有促进作用,但对作用机制的探究多聚焦于农户兼业与创业[9, 11-12],本文在现有研究基础上,从多个理论维度对中间机制进行深入探究,最终选取农户兼业发展、土地流转、农户融资及农产品销售4个方面丰富了现有研究理论。中介效应显示,农业农村数字化通过促进农户兼业发展、加速土地流转、提高农户融资概率和促进农产品销售等途径,间接提高了农户经济收益;异质性研究表明,东部地区农业农村数字化对农户收入增长促进作用更加明显,西部地区正向作用较弱,中部地区农业农村数字化对农户收入增长表现出抑制作用,虽然这一结果并不显著,但暗示可能存在门槛效应。而目前较少有学者关注到“数字鸿沟”的门槛效应,本文进一步以数字普惠金融作为门槛变量,探究农业农村数字化对农户增收的门槛效应,验证数字普惠金融在农业农村数字化与农户增收间存在显著的双重门槛效应,且随着阈值区间的提高,数字化对农户增收的影响呈现出先抑制后促进的“正U型”关系。

农业数字化通过智能化农业装备、大数据分析等,优化农业资源配置,提高土地产出效率[16];农村数字化也在重塑农民的生活方式和收入来源[18]。电子商务平台可为农产品销售提供更广阔的市场,同时带动农村物流和服务业的发展;数字金融服务可为农民提供更加便捷的金融服务和信贷资源,进一步增强了农村经济的活力。然而,数字化的推进也面临着“数字鸿沟”挑战[31]。数字乡村的增收效应与农户的数字素养、教育等有关,由于教育水平、经济条件和基础设施等差异,农村地区在接受和利用数字技术方面存在不平等现象。因此,提高农户数字素养和改善农村地区的数字基础设施成为重要任务。通过教育培训、政策支持和基础设施建设,可以有效缩小城乡之间的数字差距,促进农业农村现代化的全面发展。

5 政策启示 5.1 加强农业农村数字基础设施建设,深化数字化技术应用研究表明,数字化在农业农村领域能显著提升农户收入,特别是在经济较发达的东部地区。因此建议政府在全国推广东部成功数字化农业模式,增加对农村互联网基础设施的财政支出,并通过减税和提供补贴等方式,降低农村地区获取数字设备和服务的成本。其次,政府应与私营部门合作,推动智能农业管理系统和在线市场平台等信息化应用,提高农民的生产效率和市场准入。这将有助于降低农户获取数字设备和服务的成本,使农民能接触最新农业技术,从而提升农村生产力和农户收入,加快农业现代化。

5.2 提供农业数字化培训和教育,帮助农户跨越“数字鸿沟”针对数字化门槛效应可能对农户增收造成的抑制作用,强调教育和培训的重要性尤为关键。为缩小数字技能差距,建议政府和非政府组织合作建立专门的培训中心,提供从基础到高级的数字技能培训。这些课程应涵盖智能设备操作以及利用数字工具进行农业规划和管理。此外,通过实地示范和在线教育资源,使农户能够持续更新技能,并了解这些技能如何转化为经济收益。

5.3 促进农村数字普惠金融发展,加快培育新 型农业经营主体农业农村的数字化发展有助于促进各类农户的全面发展。对于传统小农户,应鼓励他们多元化经营,并向新型农业经营主体如创业转型。为推动数字普惠金融的发展,政府应考虑设立特定激励措施,如风险补偿基金,以鼓励金融机构服务农村地区。同时,倡导开发适应农村市场的创新金融产品,例如与农业生产周期相匹配的贷款产品。这些措施可以提升农户对金融服务的可访问性和可负担能力,从而支持农户的多元化经营和规模化转型。

5.4 制定差异化的数字化发展策略,保障各地区数字经济高质量增长鉴于农业农村数字化在不同地区影响的显著差异,建议制定具有针对性的区域策略,确保数字化带来的收益能均衡地分布于各地区。对于资源较少的中西部地区,建议提供特别资金支持和技术援助,建设必要的数字基础设施和培训设施。对于经济基础较强的东部地区,应鼓励采用更先进的数字技术和创新的经营模式,如精准农业和电子商务平台,以促进该地区农业的技术升级和市场扩展。对于中西部地区,重点应放在基础设施建设和提升农民的数字素养上;而对于经济和技术基础较为坚实的东部地区,则应更多地推广高端数字化农业技术和创新市场模式,从而推动地区农业的高质量发展。

然而,本研究尚存在一些局限。由于数据获取的限制,本研究仅限于省级数据,未能深入到微观层面。由于不同县市在农业农村数字化的发展以及对农户增收的影响方面可能存在显著差异,有待进一步获取微观数据以进行深入研究,从而得出更加严谨的结论。

| [1] |

翁贞林, 鄢朝辉, 谌洁. 推进农民共同富裕: 现实基础、主要困境与路径选择[J]. 农业现代化研究, 2022, 43(4): 559-567. DOI:10.13872/j.1000-0275.2022.0049 WENG Z L, YAN Z H, CHEN J. Promoting common prosperity of farmers: realistic basis, main dilemmas and path selection[J]. Research of Agricultural Modernization, 2022, 43(4): 559-567. DOI:10.13872/j.1000-0275.2022.0049 |

| [2] |

丁建军, 万航. 中国数字乡村发展的空间特征及其农户增收效应——基于县域数字乡村指数与CHFS的实证分析[J]. 自然资源学报, 2023, 38(8): 2041-2058. DOI:10.31497/zrzyxb.20230808 DING J J, WAN H. Spatial characteristics of China's digital rural development and its effect on increasing farmers' income—An empirical analysis based on county digital rural index and CHFS[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(8): 2041-2058. DOI:10.31497/zrzyxb.20230808 |

| [3] |

华中昱, 林万龙, 徐娜. 数字鸿沟还是数字红利?——数字技术使用对农村低收入户收入的影响[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2022, 39(5): 133-154. DOI:10.13240/j.cnki.caujsse.2022.05.012. HUA Z Y, LIN W L, XU N. Digital divide or digital dividend? — The impact of the use of digital technology on the income of low-income rural households[J]. Journal of China Agricultural University (Social Sciences), 2022, 39(5): 133-154. DOI:10.13240/j.cnki.caujsse.2022.05.012. |

| [4] |

张海燕. 数字普惠金融对农户收入结构影响的异质性研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(24): 152-156. DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.24.033. ZHANG H Y. Research on the heterogeneity of the impact of digital inclusive finance on farmers' income structure[J]. Statistics & Decision, 2021, 37(24): 152-156. DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.24.033. |

| [5] |

尹含, 孙伯驰. 数字乡村建设对农村居民收入差距的影响研究[J]. 林业经济, 2023, 45(7): 40-59. DOI:10.13843/j.cnki.lyjj.20230920.001 YIN H, SUN B C. Research on the impact of digital rural construction on the income gap of rural residents[J]. Forestry Economics, 2023, 45(7): 40-59. DOI:10.13843/j.cnki.lyjj.20230920.001 |

| [6] |

LI T H, MA J H. Does digital finance benefit the income of rural residents? A case study on China[J]. Quantitative Finance and Economics, 2021, 5(4): 664-688. DOI:10.3934/QFE.2021030.001 |

| [7] |

朱秋博, 朱晨, 彭超, 白军飞. 信息化能促进农户增收、缩小收入差距吗?[J]. 经济学(季刊), 2022, 22(1): 237-256. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2022.01.12. ZHU Q B, ZHU C, PENG C, BAI J F. Can informatization promote the increase of rural household income and narrow the income gap?[J]. China Economic Quarterly, 2022, 22(1): 237-256. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2022.01.12. |

| [8] |

许秀梅. 数据资本能提升农户收入吗?——基于农户人力资本投资与社会网络的作用[J]. 贵州社会科学, 2022(10): 144-151. DOI:10.13713/j.cnki.cssci.2022.10.015. XU X M. Can data capital increase farmers' income?——Based on the role of farmers' human capital investment and social network[J]. Guizhou Social Sciences, 2022(10): 144-151. DOI:10.13713/j.cnki.cssci.2022.10.015. |

| [9] |

张兵, 李娜. 数字普惠金融、非农就业与农户增收——基于中介效应模型的实证分析[J]. 农业现代化研究, 2022, 43(2): 249-260. DOI:10.13872/j.1000-0275.2022.0007 ZHANG B, LI N. Digital inclusive finance, non-agricultural employment and increase in farmers' income—An empirical analysis based on the intermediary effect model[J]. Research of Agricultural Modernization, 2022, 43(2): 249-260. DOI:10.13872/j.1000-0275.2022.0007 |

| [10] |

李松, 游艳, 赵冬梅. 数字技术采纳、社会网络拓展与农户收入增长关系研究[J]. 价格理论与实践, 2023(7): 195-199, 212. DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2023.07.202. LI S, YOU Y, ZHAO D M. Research on the relationship between digital technology adoption, social network expansion and farmer household income growth[J]. Price: Theory & Practice, 2023(7): 195-199, 212. DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2023.07.202. |

| [11] |

LIAN X, MU Y, ZHANG W. Digital inclusive financial services and rural income: Evidence from China's major grain-producing regions[J]. Finance Research Letters, 2023, 53: 103622. DOI:10.1016/J.FRL.2022.103622 |

| [12] |

LI H, YANG S. The road to common prosperity: Can the digital countr yside construction increase household income?[J]. Sustainability, 2023, 15(5): 4020. DOI:10.3390/SU15054020 |

| [13] |

王恒, 方兰. 中国农业数字化与绿色化时空耦合协调关系及驱动力分析[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(4): 868-882. DOI:10.11870/cjlyzyyhj202304017 WANG H, FANG L. Spatio-temporal coupling coordination relationship and driving force analysis of agricultural digitalization and greening in China[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(4): 868-882. DOI:10.11870/cjlyzyyhj202304017 |

| [14] |

JIANG S, ZHOU J, QIU S. Digital agriculture and urbanization: mechanism and empirical research[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 180: 121724. DOI:10.1016/j.techfore.2022.121724 |

| [15] |

李梦柯, 付伟. 中国农业数字经济发展水平测度及省域差异研究[J]. 农业与技术, 2023, 43(16): 158-161. DOI:10.19754/j.nyyjs.20230830039 LI M K, FU W. Measurement of the development level of China's agricultural digital economy and research on provincial differences[J]. Agriculture and Technology, 2023, 43(16): 158-161. DOI:10.19754/j.nyyjs.20230830039 |

| [16] |

卢义桦. 数字技术嵌入乡村社会——应用场景、实践困境及优化策略[J]. 现代城市研究, 2024(1): 120-124. LU Y H. Digital technology embedding in rural society: Application scenario, practical dilemma and optimization strategy[J]. Modern Urban Research, 2024(1): 120-124. |

| [17] |

姚文. 数字农业促进农业强国建设的作用机制与推进路径——基于农业强省建设视角的实证检验[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2023(6): 31-55, 205-206. YAO W. The mechanism and path of digital agriculture in promoting the construction of a strong agricultural province: An empirical test based on the perspective of the construction of a strong agricultural province[J]. Journal of South China Normal University (Social Sciences Edition), 2023(6): 31-55, 205-206. |

| [18] |

张震宇. 新质生产力赋能数字乡村建设: 转型逻辑与实施路径[J]. 学术交流, 2024(1): 93-107. ZHANG Z Y. Construction of digital countryside empowered by new quality productivity: Transformation logic and implementation path[J]. Academic Exchange, 2024(1): 93-107. |

| [19] |

LIU B, ZHOU J. Digital literacy, farmers' income increase and rural internal income gap[J]. Sustainability, 2023, 15(14): 11422. DOI:10.3390/SU151411422 |

| [20] |

田鸽, 张勋. 数字经济、非农就业与社会分工[J]. 管理世界, 2022, 38(5): 72-84. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0069. TIAN G, ZHANG X. Digital economy, non-agricultural employment and social division of labor[J]. Journal of Management World, 2022, 38(5): 72-84. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0069. |

| [21] |

高杨, 王寿彭, 韩子名. 农业数字化与新型农业经营主体发展[J]. 中南财经政法大学学报, 2023(5): 108-121. DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2023.0048 GAO Y, WANG S P, HAN Z M. Agricultural digitalization and development of new agricultural management entities[J]. Journal of Zhongnan University of Economics and Law, 2023(5): 108-121. DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2023.0048 |

| [22] |

XIONG M, FAN J, LI W, BT S X. Can China's digital inclusive finance help rural revitalization? A perspective based on rural economic development and income disparity[J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10: 985620. DOI:10.3389/FENVS.2022.985620 |

| [23] |

王进, 岳昕妤, 史明聪. 数字经济驱动农业现代化的影响研究[J]. 广东农业科学, 2023, 50(2): 156-168. DOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2023.02.017. WANG J, YUE X Y, SHI M C. Research on the impact of digital economy driving agricultural modernization[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2023, 50(2): 156-168. DOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2023.02.017. |

| [24] |

王晶静, 孔令博, 林巧, 聂迎利, 魏虹. 绿色农产品数字化标识与品牌战略协同研究[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(2): 35-42. DOI:10.7621/cjarrp.1005-9121.20230204c WANG J J, KONG L B, LIN Q, NIE Y L, WEI H. Research on the synergy between digital identification and brand strategy of green agricultural products[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(2): 35-42. DOI:10.7621/cjarrp.1005-9121.20230204c |

| [25] |

罗明忠, 魏滨辉. 数字赋能、技术进步与农村共同富裕[J]. 农业技术经济, 2024(2): 4-18. LUO M Z, WEI B H. Digital empowerment, technological progress and rural common prosperity[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2024(2): 4-18. |

| [26] |

朱群芳, 闵佳迪, 郭沛瑶. 数字经济、产业韧性与乡村产业高质量发展[J/OL]. 中国农业资源与区划: 1-15[2024-04-21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.s.20240105.1115.020.html. ZHU Q F, MIN J D, GUO P Y. Digital economy, industrial resilience and high-quality development of rural industries[J/OL]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning: 1-15[2024-04-21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.s.20240105.1115.020.html. |

| [27] |

DIMAGGIO P, HARGITTAI E, CELESTE C, SHAFER S. From unequal access to differentiated use: A literature review and agenda for research on digital inequality[J]. Social Inequality, 2004, 1: 355-400. |

| [28] |

郭峰, 王靖一, 王芳, 孔涛, 张勋, 程志云. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12 GUO F, WANG J Y, WANG F, KONG T, ZHANG X, CHENG Z Y. Measuring the development of digital inclusive finance in China: index compilation and spatial characteristics[J]. China Economic Quarterly, 2020, 19(4): 1401-1418. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12 |

| [29] |

慕娟, 马立平. 中国农业农村数字经济发展指数测度与区域差异[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2021, 20(4): 90-98. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12 MU J, MA L P. Digital economy development index measurement and regional differences in China's agriculture and rural areas[J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2021, 20(4): 90-98. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12 |

| [30] |

戴浩, 李傲波, 魏君英. 高标准农田建设政策和农机服务对农户收入的影响[J/OL]. 中国农机化学报: 1-11[2024-04-07]. DAI H, LI A B, WEI J Y. Impact of high standard farmland construction policy and agricultural machinery service on farmers' income[J/OL]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization: 1-11[2024-04-07]. |

| [31] |

李静, 李金阳, 郑丹. 数字经济、农业产业结构升级对农民增收的效应[J]. 广东农业科学, 2024, 51(1): 144-156. DOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2024.01.015 |

| [32] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. DOI:10.3724/SP.J.1042.2014.00731 WEN Z L, YE B J. Mediation effect analysis: method and model development[J]. Advances in Psychological Science, 2014, 22(5): 731-745. DOI:10.3724/SP.J.1042.2014.00731 |

(责任编辑 张辉玲)

2024, Vol. 51

2024, Vol. 51